Сочинение по картине Нестерова «Портрет Павлова.

Читайте также

Нестеров Михаил Васильевич (1862-1942)

На долю произведения портретного жанра редко выпадает такая известность, какой пользуется в самых широких кругах советских зрителей портрет великого физиолога Ивана Петровича Павлова, созданный М. В. Нестеровым. Очевидно, причина необычайно активного воздействия этого великолепного произведения - в том заряде энергии, которой оно насыщено. В портрете как бы слились воедино две творческие воли - самого Павлова, обладавшего неугомонным духом великого экспериментатора, и Нестерова, умевшего даже в старости воспринимать и воплощать мир с поистине юношеской смелостью.

История создания Нестеровым портрета Павлова - это одновременно история дружбы двух удивительных людей, дружбы, возникшей поздно и длившейся недолго, но крепкой, сердечной и взаимно обогащавшей обоих.

К 1930 году известность Нестерова как портретиста возросла настолько, что его друзья стали "сватать" ему новую модель - И. П. Павлова. Но художник, несмотря на возбуждавшую его интерес легендарность ученого, не находил при рассматривании фотографий Павлова черт, которые могли бы вдохновить его на создание портрета. Однако при первой же встрече, состоявшейся по просьбе все тех же друзей, Нестеров был так увлечен личностью необыкновенного человека, его "страстной динамикой, каким-то внутренним напором, ясностью и молодостью мыслей, убежденностью", что вопрос о писании портрета был решен. Нестеров отправился по приглашению Павлова в Колтуши, чтобы сразу же приступить к работе над портретом. Так возник первый портрет Павлова, написанный с обычной для Нестерова остротой восприятия, свежий и непосредственный. Ученый изображен углубленным в чтение, в очень спокойной и естественной позе, с задумчивым, сосредоточенным лицом. Весь портрет пронизан солнечным светом. Зеленые, голубые рефлексы от листвы падают на лицо и костюм, отражаются в столешнице и в переплетах книг. Портрет удался, все, и в том числе сам Павлов, были им довольны. Но вскоре после его окончания Нестеров понял, что не исчерпал полностью эту тему. "Я мог тогда уже, - пишет он в своих воспоминаниях, - видеть иного Павлова, более сложного, в более ярких его проявлениях, и я видел, что необходимо написать другой портрет этого совершенно замечательного человека, но кем и когда этот портрет будет написан - сказать было нельзя..." Этот портрет был создан самим Нестеровым. За пять лет, прошедших между писанием обоих портретов, дружеские связи между Павловым и Нестеровым укрепились. Нестеров несколько раз гостил в Колтушах, все лучше и лучше узнавая своего радушного хозяина, все глубже вникая в его жизнь, знакомясь с его работой. В 1934 году художник сделал несколько портретных зарисовок Павлова в профиль (что предвещало композицию будущего портрета), а в августе - сентябре 1935 года, после окончания Международного конгресса физиологов, проходившего в Ленинграде и Москве, написал новый портрет Павлова.

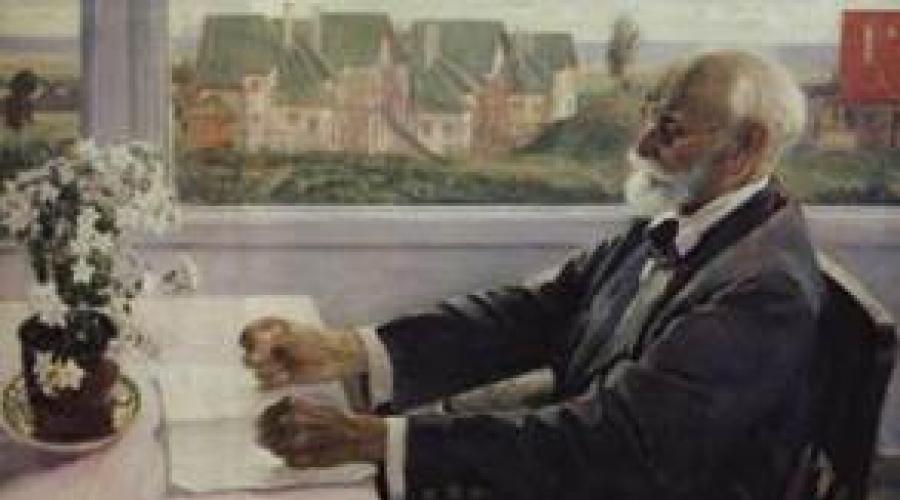

На застекленной террасе, за столом, сидит этот "дивный старик" (слова Нестерова), крепко сжав протянутые вперед кулаки и положив их на листок с диаграммой, как бы доказывая что-то невидимому собеседнику. За окном - стандартные домики Колтушей, научного городка, созданного великим ученым, а за ними - осенние поля, полоска леса на горизонте и затянутое облаками небо.

Все в этом портрете, начиная от самого главного -головы, лица - и кончая фоном, деталями обстановки, написано Нестеровым с истинным вдохновением и настоящей душевной молодостью. Трудно поверить, что портретируемому восемьдесят пять лет, а портретисту семьдесят три.

Как всегда у Нестерова, строго продумана композиция портрета. Вытянутая по горизонтали, она ритмична и уравновешенна, что придает портрету монументальность, при всей его остроте и внутренней динамичности.

Постановка фигуры в профиль позволила художнику дать наиболее выразительную, меткую характеристику своей модели.

Портрет решен в светлой, несколько разбеленной гамме, все связывается двумя основными доминирующими тонами - серо-голубым и розовато-лиловым. Серый костюм Павлова написан широко и свободно, голубоватые, зеленоватые, охристые его тона оживлены розовыми рефлексами. Пейзаж играет в портрете очень большую роль, но по-иному, чем это было в ранних произведениях Нестерова. Там типично "нестеровский" пейзаж настроения усиливал лирическое звучание портрета. Здесь же лаконичный ландшафт за окном характеризует сферу деятельности Павлова, как и диаграмма на столе перед ним. "Пейзаж его (то есть Павлова) радовал, - писал Нестеров, - так как все, что вошло в него, были его мысли, воплощение его мечтаний последних лет". С большим изяществом, очень деликатно написан цветок, стоящий на столе; кружево его белых звезд и зеленых листьев придает особую поэтичность портрету, построенному на четких ритмах прямых линий.

Этот портрет, пожалуй, даже с большим правом, чем портрет братьев П. Д. и А. Д. Кориных, может быть назван картиной, и в данном случае картиной исторической. Павлов на портрете Нестерова охарактеризован так, что ни у кого не может возникнуть сомнения, что изображен большой ученый, и ученый определенного склада - несгибаемый борец за свои идеи, за дело всей своей жизни. Портретный образ перерастает в образ собирательный, раскрывающий эпоху. Вместе с тем подчеркивание типических черт не приводит к утрате черт индивидуальных.

Нестеров решает здесь важную задачу: создать портрет - повесть о человеке. Но содержанием этой повести он избирает не жизнеописание портретируемого с подробным перечислением его примет, деталей обстановки. Художник выхватывает из этой жизни один момент - но зато самый характерный; один уголок обстановки, в которой живет человек, - но зато самый типичный; один жест - но этот жест крепко сжатых в кулаки сухих, жилистых рук как бы воплощает в себе непреклонную волю великого труженика.

Есть в портрете что-то очень современное. Это ощущение сегодняшнего дня, нашей эпохи (конечно, в широком смысле этого слова) складывается, вероятно, из того впечатления сконцентрированной энергии, которое производит образ Павлова, из четкой ритмичности композиции и бодрого, утреннего звучания светлой, холодной цветовой гаммы портрета. И еще одно: портрет написан чрезвычайно свободно, широкими, энергичными мазками, не подчиняющимися никакой стилистической схеме. Художник пишет лицо Павлова мягко, пастозно, но вдруг что-то новое и смелое появляется в этой спокойной манере - четкими, суховатыми, длинными ударами кисти обозначены морщины на лбу, контуры крыльев носа, глазных впадин, уха. Это придает чертам лица Павлова определенность и чеканность. Так же обобщенно и аскетично написан и пейзаж, по-настоящему современный.

Перед нами произведение умное, страстное и сильное. В полной мере звучит в нем восхищение художника своею моделью, и не только восхищение, а подлинное понимание того, кем был Павлов для науки, для человечества.

Этот портрет утвердил имя Нестерова как крупнейшего советского портретиста.

Масло/Холст (1935)

Описание

Нестеров неоднократно гостит у Павлова в Колту-шах. Художник делает с него зарисовки, наблюдая его за разговорами, чтением, работой в саду. Так возникает один из лучших в...

На предложение группы ученых написать знаменитого физиолога, Нестеров склонен был ответить отказом, хотя относился с глубоким уважением к научным достижениям Павлова. Познакомившись с фотографиями Павлова, он не нашел в них ничего такого, что могло бы его "раззадорить". Но вот состоялась личная встреча, и Нестеров был потрясен самобытностью и непосредственностью, буйным темпераментом этого человека, разменявшего девятый десяток. Знакомство с ученым перерастает в близкую дружбу.

Нестеров неоднократно гостит у Павлова в Колту-шах. Художник делает с него зарисовки, наблюдая его за разговорами, чтением, работой в саду. Так возникает один из лучших в творчестве Нестерова портретов. Ученый изображен на террасе своего дома в Колтушах. В его профиле и жесте рук ощутима неуемная энергия. Белый кружевной цветок на столе вносит в портрет лирическое начало. Пейзаж за окном – коттеджи, построенные для сотрудников Павлова - виден словно бы в туманной дымке. Краски портрета - "нестеровские", светлые, серебристые, выявляют утреннюю свежесть этой бодрой прекрасной старости, утро творчества.

Описание картин М.В. Нестерова.

Картина «Молчание», 1903 г. Масло. Холст

В 1903 году Нестеров посетил Соловецкий монастырь на Белом море в поисках персонажей для своей картины "Святая Русь". Братия монастыря - крестьяне северных губерний и Сибири поразили его умом, крепостью, деловитостью. "С топором да пилой в лесу Богу молимся", - говорили они о себе. Вся природа была для них святым храмом. Звери и птицы здесь не боялись человека, поскольку он не трогал их без особой надобности. Раз в год монастырский собор выносил решение изловить для нужд монастыря определенное количество медведей, оленей, зайцев, лисиц. Все лишнее, что попадало в капканы и силки сверх соборного постановления, выпускали на волю. Под впечатлением увиденного в Соловках была написана одна из лучших нестеровских картин "Молчание". Залив у подножия Рапирной горы. Таинственный свет белой ночи. В неподвижных водах отражается темная, поросшая лесом гора. Словно эхо, повторяют друг друга фигурки монахов в лодках, седобородого старца и юноши. Состояние природы чутко уловлено художником, но он не следует за натурой пассивно. Нестеровское мастерство композиции здесь проявляется в ее лаконизме, выборе крупных планов, скупости обобщающих линий. Почти буквальное повторение силуэтов монахов использовано Нестеровым как ритм в музыке.

Картина « Портрет академика Павлова» 1935 г. Масло. Холст

На предложение группы ученых написать знаменитого физиолога, Нестеров склонен был ответить отказом, хотя относился с глубоким уважением к научным достижениям Павлова. Познакомившись с фотографиями Павлова, он не нашел в них ничего такого, что могло бы его "раззадорить". Но вот состоялась личная встреча, и Нестеров был потрясен самобытностью и непосредственностью, буйным темпераментом этого человека, разменявшего девятый десяток. Знакомство с ученым перерастает в близкую дружбу. Нестеров неоднократно гостит у Павлова в Колту-шах. Художник делает с него зарисовки, наблюдая его за разговорами, чтением, работой в саду. Так возникает один из лучших в творчестве Нестерова портретов. Ученый изображен на террасе своего дома в Колтушах. В его профиле и жесте рук ощутима неуемная энергия. Белый кружевной цветок на столе вносит в портрет лирическое начало. Пейзаж за окном - коттеджи, построенные для сотрудников Павлова - виден словно бы в туманной дымке. Краски портрета - "нестеровские", светлые, серебристые, выявляют утреннюю свежесть этой бодрой прекрасной старости, утро творчества.

Картина «Философы (С.Н. Булгаков и П.А. Флоренский)» 1917г. Масло

В портрете С.Н. Булгакова и П.А. Флоренского, названном "Философы", Нестеров написал двух выдающихся представителей религиозно-философской мысли. Художник восхищался миром идей и чувств отца Павла Флоренского в его знаменитой книге "Столп и утверждение истины". Он избрал жанр парного портрета, чтобы показать два противоположных характера в едином поиске истины. Вечереет. Неторопливо бредут два человека, погруженные в беседу. В одинаковых поворотах фигур, наклонах головы - разные выражения. Священник в белой рясе - воплощение кротости, смирения, покорности судьбе. Другой, в черном пальто, Булгаков - олицетворение неистового противления, яростного бунта.

Михаил Васильевич Нестеров (1862-1942) родился в Уфе в купеческой семье. В 1874 г. по желанию отца мальчик приехал в Москву, чтобы поступить в техническое училище, однако не сдал экзамены, поэтому поступил в реальное училище К.П. Воскресенского. Увлёкся живописью, поступил в Московское училище живописи, ваяния и зодчества, где его наставниками были такие известные художники, как П.С. Сорокин, И.М. Прянишников, В.Г. Перов. В 1881г. переехал в Петербург, где поступил в Академию художеств, однако вскоре вернулся в Москву, в Училище живописи, где теперь его учителем стал А.К. Саврасов, а впоследствии В.Е. Маковский.

По собственному признанию художника, Нестеров «избегал изображать так называемые сильные страсти, предпочитая им наш тихий пейзаж, человека, живущего внутренней жизнью».

В творчестве Нестерова нашёл отражение большой интерес к историческому прошлому России. Не осталась в стороне и религиозная тема. Одна из известных картин Нестерова посвящена Сергию Радонежскому, одному из наиболее почитаемых русских святых. Художник изобразил эпизод из детства будущего святого, который тогда был просто мальчик Варфоломей, испытывающий трудности в изучении грамоты. Сюжет картины «Видение отроку Варфоломею» основан на «Житии преподобного Сергия», составленном Епифанием Премудрым. Участвовал Нестеров и в росписи православных храмов.

После революции 1917 г. художник остался работать в Советской России. Нестерову было 73 года, когда группа учёных предложила ему написать портрет академика И.П. Павлова, знаменитого на весь мир физиолога. Художник с уважением относился к научным достижениям учёного, однако первоначально перспектива работы над портретом Павлова не увлекала Нестерова. Фотографии учёного, которые были представлены вниманию художника, не вдохновляли его на труд над портретом изображённого на них человека.

Всё изменила личная встреча. Самобытная, непосредственная, эмоциональная личность Павлова, которому на тот момент было 85 лет, произвела на художника глубокое впечатление, которое он и вложил в портрет знаменитого физиолога. Нестеров неоднократно бывал у Павлова в его доме в деревне Колтуши (Ленинградская область), делал зарисовки. Общение художника и учёного вскоре переросло в дружбу.

Нужно несколько слов сказать об академике Павлове. Несомненно, личность незаурядная.

Иван Петрович Павлов (1849-1936) родился в Рязани в семье священнослужителя. Предки отца и матери будущего физиолога уже на протяжении многих поколений были священниками, поэтому нет ничего удивительного в том, что Иван Павлович сначала учился в рязанском духовном училище, а по его окончании поступил в рязанскую духовную семинарию. Впоследствии учёный с теплотой вспоминал о годах, проведённых в семинарии. Но от духовной карьеры он отказался, прочитав на последнем курсе книгу И.М. Сеченова «Рефлексы головного мозга». Эта работа сыграла поворотную роль в жизни молодого семинариста.

Так как для семинаристов в то время существовали значительные ограничения в выборе университетских специальностей, Павлов поступил сначала на юридический факультет, откуда через 17 дней перевёлся на естественное отделение физико-математического факультета Петербургского университета. Специализацией он выбрал физиологию животных.

В результате многолетних экспериментов И. П. Павлову удалось впервые сформулировать принципы и основные понятия (подкрепление, условный и безусловный рефлексы) физиологии высшей нервной деятельности. Таким образом, Павлов стал основоположником науки о высшей нервной деятельности и представлений о процессах регуляции пищеварения; Получил мировое признание и в 1904 г. за работу по физиологии пищеварения удостоился самой престижной награды - Нобелевской премии в области медицины и физиологии.

На картине Нестерова Павлов изображён на террасе своего дома в деревне Колтуши. Учёный сидит в кресле боком к зрителю. Фигуру Павлова художник поместил в правой части картины. Поза, в которой изображён знаменитый физиолог, полна энергии: хотя Павлов сидит за столом, во всём его облике ощущается внутренний порыв. Несмотря на солидный возраст, учёный держится очень прямо. Плечи развёрнуты; слегка согнутые в локтях руки, не касаются подлокотников кресла. Экспрессивно сжатые в кулаки ладони лежат на столе поверх листа бумаги. Волевое лицо изображено в профиль. Взгляд учёного сквозь очки устремлён мимо зрителя - чувствуется, что этот человек погружён в свои мысли, но не в меланхолическую задумчивость, а в бурную работу мозга, возможно, он даже мысленно спорит с кем-то или тщательно анализирует какие-то факты или гипотезы.

Известно, что на картине Нестерова Павлов отнюдь не молод, ему 85. Действительно, на портрете изображён человек, чьи волосы заметно поредели, а сохранившиеся белы как снег, как и пышная борода с усами. Морщины избороздили высокий лоб мыслителя; но его никак не назовёшь старым, дряхлым. Когда Нестеров впервые его увидел, то был поражён стремительностью, темпераментностью и неуёмной энергией «дивного старика», как назвал Павлова художник. Всё это мастеру вполне удалось передать на полотне.

Одет учёный в тёмный костюм, из-под которого выглядывают белые манжеты и воротничок рубашки. Тёмная одежда Павлова и тёмное дерево кресла, в котором он сидит, контрастируют со светлыми тонами фона.

Стол перед учёным покрыт бледно-розовой скатертью, на столе напротив учёного стоит комнатное растение, усеянное белыми звёздочками цветов. Нестеров в своих воспоминаниях называет это растение «убор невесты»; возможно, на картине изображён мирт, который действительно издавна использовался для украшения невест.

За окнами застеклённой веранды видны коттеджи со светло-зелёными и красными кровлями. Это дома, построенные для сотрудников Павлова, «Павловский городок». Хотя портрет художник писал осенью, пока ещё не ощущается её присутствия - легко можно подумать, что за окнами весна или лето. Зеленеет растительность, вдали намечена полоска леса и узкий край неба. Основную же часть картины занимает фигура Павлова - человека, совершившего кардинальный прорыв в науке своего времени.

Нестеров М. В. Портрет академика И. П. Павлова. 1935

Пáвлов Иван Петрович (14.9.1849, Рязань, - 27.2.1936, Ленинград, ныне С.-Петербург), физиолог, вошедший в историю медицины как один из первых исследователей условных рефлексов. Действительный чл. С.-Петербургской АН (1907). Родился в семье священника. Начальное образование получил в церковно-приходской школе, затем поступил в семинарию, но ушёл из неё в 1870, чтобы стать студентом С.-Петербургского ун-та (ф-т химии и физиологии). В 1879-83 учился в аспирантуре и после защиты диссертации в Императорской мед. академии продолжил образование в Германии, тогда же начал самостоятельные исследования в обл. физиологии. В 1888-90 в лаборатории СП. Боткина П. работал над проблемами физиологии сердца и измерением сердечного давления. В 1890 он стал проф. Императорской мед. академии, где работал до 1924. В стенах только что открытого Ин-та экспериментальной медицины П. положил начало исследованиям, аналогичных тем, что он проводил у Боткина. Исследования желёз внутр. секреции заняли более десяти лет, до 1900, хотя учёный возвращался к ним в течение всей жизни. За свои исследования П. был удостоен Нобелевской премии по физиологии и медицине (1904). Октябрьскую рев. 1917 учёный встретил в России. В 1919-20, в период разрухи, П., испытывая нищету, отсутствие финансирования научных исследований, отклонил предложение Шведской академии наук переехать в Швецию, где ему обещали создать самые благоприятные условия для жизни и научных исследований, причём в окрестностях Стокгольма планировалось построить по желанию П. такой ин-т, какой он захочет. П. ответил, что из России он никуда не уедет. Но в 1922 в связи с материальными трудностями, ставившими под сомнение дальнейшее проведение исследований, учёный обратился к В.И. Ленину с просьбой перенести свою лабораторию за границу. Ленин ответил отказом, мотивируя это тем, что Сов. Россия нуждается в таких учёных, как П. Ему был предоставлен рацион, аналогичный тому, к-рый получали партийные лидеры. Но П. отказался: «Я не приму все эти привилегии, пока они не будут предоставлены всем работникам лаборатории». В 1923 П. посетил США и по возвращении открыто высказался о пагубности коммунизма и о лживости идей К. Маркса: «На тот социальный эксперимент, к-рый коммунисты проводят в стране, я не пожертвовал бы даже лягушачьей лапки». В 1924 из Военной мед. академии в Ленинграде (бывшая Императорская мед. академия) стали увольнять тех, у кого было «непролетарское происхождение», в чьём роду были дворяне и священники. Тогда П. отказался от своего почётного места в академии: «Я тоже сын священника, и если вы выгоняете других, то я тоже уйду!» В том же году вышли его «Лекции по условным рефлексам». В 1926 по постановлению сов. пр-ва, для учёного был построен ин-т в Колтушах, под Ленинградом, где П. проработал до самой смерти. В 1927 учёный оказался единственным в президиуме академии наук, кто проголосовал против назначения партийных функционеров в Академию. Проф. написал письмо И.В. Сталину, в к-ром были такие строки: «В свете того, что вы делаете с русской интеллигенцией, деморализуете её и лишаете её всяких прав,- мне стыдно называть себя русским». В кои, 1920-х в качестве антикоммунистического жеста П. не пропустил в свою лабораторию Н.И. Бухарина, наркома образования. В последние годы жизни П. стал более лоялен к власти и даже заявлял, что в стране происходят явные изменения к лучшему. Этот перелом произошёл, по всей видимости, в результате увеличения государственных ассигнований на науку.