مفهوم منهجية العلوم ؛ هيكل ومهام المنهجية الفلسفية والعلمية. المفهوم العام للمنهجية

اقرأ أيضا

نشرة معهد فورونيج التابع لوزارة الشؤون الداخلية لروسيا №4 / 2014

العلوم الفلسفية

ن. موروزوف ،

دكتور في الفلسفة ، أستاذ مشارك

منهجية العلوم كعلم حول طرق الإدراك

منهجية العلوم كدراسة للمدرسة

يحلل المقال مشكلة محتوى منهجية العلم كعقيدة لأساليب الإدراك. تحلل الورقة البحثية جوانب مختلفة من منهج العلم كدراسة للتحصيل الدراسي.

لطالما أثارت مشكلة محتوى منهجية العلم أسئلة كثيرة في المجتمع العلمي. يسمح لنا تحليل الأدبيات حول هذه المسألة بذكر حقيقة أن منهجية العلم ، كقاعدة عامة ، تعتبر بالمعنى الضيق والواسع. بمعنى واسع ، تهدف منهجية العلم إلى تحليل الموضوع المباشر للعلم ، وهيكل المعرفة العلمية ، ودينامياتها ، وعملها ، ونظامها ، وما إلى ذلك من العلوم. بهذا المعنى ، فإن منهجية العلم تأخذ في الاعتبار الخصائص المفاهيمية الهامة للعلم مثل فهم كيانه ونظامه وقوانينه وفئاته ووظائفه. يستشهد معظم العلماء بما يلي على أنه المشكلات الرئيسية التي تم حلها من خلالها: قابلية اختبار النظريات العلمية ، ونسبة النظريات العلمية والواقع ، وقوانين تكوين النظريات العلمية ، وطبيعة المعرفة العلمية ، وبنية المعرفة العلمية ، واللغة. العلم ، ونسبة اللغات العلمية والطبيعية ، وأسلوب الكلام العلمي ، إلخ. هذا الانعكاس الذاتي للعلم يشهد على العصر

دور المعرفة العلمية في العالم الحديث ، حق النشاط العلمي في الوجود كعمل مستقل. من حيث المبدأ ، يمكن للمرء أن يتفق مع هذا الفهم لمحتوى منهجية العلم. ولكن ، بالنظر إلى المعنى الواسع للغاية للمفهوم نفسه ، سيكون من الضروري تجسيد وضعه على أنه ، على سبيل المثال ، "الفهم النظري للنظرية" ، على أنه "فهم علمي للعلم".

بالمعنى الضيق ، تُفهم منهجية العلم على أنها عقيدة طرق الإدراك ، وأساليب البحث ، وأساليب النشاط العلمي. مع هذا النهج ، هناك العديد من المشاكل على هامش مفهوم "منهجية العلم" (عقيدة التصنيفات والتعريفات في العلم ، عقيدة موضوع العلم ، عقيدة نظامها ، القوانين ، بناء البحث العلمي ، إلخ.). بالمناسبة ، يعتقد العديد من العلماء أنه من الأنسب استخدام مفهوم "منهجية العلم" بهذا المعنى ، أي كتدريس حول الأساليب ، كنظرية للطرق. لماذا ا؟ من المعروف أنه بالمعنى الكلاسيكي في تاريخ وفلسفة العلم ، فُسِّرَت منهجية العلم دائمًا على أنها عقيدة مناهج.

الأساليب والمنهجية والتقنية - المفاهيم التي ترتبط ارتباطًا مباشرًا ليس فقط

العلوم الفلسفية

علمي ، ولكن أيضًا كل نشاط بشري منظم. وليست متصلة فحسب ، بل تهدف إلى تنمية مجالات النشاط البشري المختلفة. هناك العديد من التعريفات للطرق وتصنيفاتها:

"... الطريقة هي تمثيل معمم لمخطط التفاعل بين موضوع وموضوع (موضوع)" ، "نموذج نشاط" ؛

"... الطريقة هي نظام من القواعد والمبادئ التنظيمية المطبقة لحل مجموعة معينة من المهام ، تؤدي إلى تحقيق هدف معين" ؛

في الفلسفة ، يُطلق على المنهج "طريقة لبناء المعرفة الفلسفية وإثباتها".

إن تعريف الطريقة على هذا النحو في التقليد الفلسفي ينتمي ، كما تعلم ، إلى ر.ديكارت: "بالمنهج ، أعني قواعد دقيقة وبسيطة ، والالتزام الصارم الذي يمنع دائمًا الخطأ في الحقيقة ، وبدون إهدار الطاقة العقلية ولكن زيادة المعرفة تدريجيًا ومستمرًا تساهم في حقيقة أن العقل يحقق معرفة حقيقية بكل ما هو متاح له ... ".

قارن الفيلسوف الشهير في العصر الحديث ف. بيكون الطريقة بمصباح ينير الطريق لمسافر في الظلام.

إن الطبيعة غير المتجانسة والمتنوعة للنشاط العلمي تحدد مسبقًا تنوع الأساليب المستخدمة ، والتي بدورها تشكل منهجية النشاط العلمي. التقنية هي آلية لتنفيذ الأساليب. بمساعدة طرق محددة يتم حل مهام تنفيذ الطلبات العلمية لصالح العلم. على سبيل المثال ، توجه الطريقة الذاتية الباحث نحو دراسة أشكال التعبير الشخصية والذاتية ووجود ظواهر الواقع. تستخدم هذه الطريقة بنشاط في المعرفة الإنسانية. لذلك ، يمكن أن تكون الرسائل والمذكرات والملاحظات والاستبيانات بمثابة مواد غنية للبحث العلمي. يصبح مصدر المواد التي تم تحليلها ، التي تم إنشاؤها بواسطة موضوع واحد ، موضوع دراسة موضوع آخر. تهدف الطريقة الموضوعية للبحث العلمي إلى دراسة الظواهر الخارجية والمادية خارج علاقتها بالموضوع: تحليل المصنفات والنصوص العلمية. بالمناسبة ، جميع الأساليب العلمية الطبيعية موضوعية.

يستخدم الباحث الحديث اليوم بنشاط الأسلوب الاجتماعي ، عندما يُنظر إلى أي ظاهرة على أنها ظاهرة اجتماعية ، اجتماعية ، مؤسسة اجتماعية ، شكل من أشكال النشاط الاجتماعي.

لا يسع المرء إلا أن يتذكر الأساليب التجريبية والنظرية الكلاسيكية ، التي ميزها هيجل فيما يتعلق بالجماليات. الطريقة التجريبية توجه العالم إلى

دراسة واقعية خارجية للظواهر ووصفها. عكس ما هو تجريبي في طريقة هيجل النظرية - طريقة "التفكير النظري بالكامل". بصفته ديالكتيكيًا ، فهم هيجل بعمق وحدة هذه الأساليب ، مشيرًا إلى أن البحث الفلسفي "يجب أن يحتوي على اثنين من النقيضين المذكورين أعلاه ، لأنه يجمع بين العالمية الميتافيزيقية مع اليقين من السمات الحقيقية". إن مهمة تحديد الأنماط العامة للنشاط العلمي توجه العالم نحو دراسة ما هو عام ، ضروري ، أساسي ، ثابت ، وليس عرضي واحد.

الأساليب المنطقية والتاريخية لم تفقد أهميتها. ترتبط هذه الأساليب ارتباطًا مباشرًا. الهدف ، العالم الحقيقي (النشاط العلمي الحقيقي ، على سبيل المثال) هو وحدة التاريخي والمنطقي ، وحدة تاريخه ومنطقه. بعبارة أخرى ، يوجد في الوجود التاريخي الحقيقي للنشاط العلمي منطق موضوعي للتنمية. تاريخ النشاط العلمي هو وقائع العمل غير الأناني لأجيال عديدة من العلماء والمدارس العلمية ، وهو سجل للاكتشافات العلمية والاختراعات والأفكار الجديدة في الأساس. يعتبر منطق النشاط العلمي أمرًا شائعًا وطبيعيًا في كل من نشأة وهيكلة مجال موضوع البحث. من المستحيل تخيل الواقع فقط على شكل فوضى وفوضى وفرصة. لكن من المستحيل أيضًا تقديم الواقع على هيئة شعارات ونظام وضرورة. حتى الإغريق القدماء لفتوا الانتباه إلى وحدة "الفوضى" و "الشعارات" ، "التي لا تُقاس" و "القياس" ، "الفوضى" و "النظام". اعتبار الواقع في وحدة الخصائص المعاكسة هو مبدأ الديالكتيك. إن فهم منطق النشاط العلمي هو أحد مهام منهجية العلم.

طرق التجريد والمثالية هي أيضًا ذات صلة بالنشاط العلمي. هذه الأساليب ، حسب رأي العلماء ، "وسائل بناء" كائنات المعرفة. الغرض من الأساليب المشار إليها هو الحصول على هدف مباشر للبحث العلمي. يمكن أن يكون هذا الكائن مجرّدًا ومثاليًا. لكنها ، بطبيعة الحال ، ليست متطابقة سواء في طبيعة الإجراءات العقلية أو في طبيعة النتيجة التي تم الحصول عليها. تحدث المثالية كطريقة لبناء كائن بحث مثالي من خلال بعض التبسيط الهام للموضوع ، أو الاستبعاد العقلي أو الافتراض ، مرة أخرى ، لبعض الخصائص ، العلاقات ، والتي في الواقع لا يمكن أن تكون بدائية. وهكذا ، ينشأ كائن مثالي ، ثابت في المفاهيم والنماذج ، إلخ.

نشرة معهد فورونيج التابع لوزارة الشؤون الداخلية لروسيا №4 / 2014

يعمل كائن الطبقة كتجريد لعملية ، نشأة (تطوير فكرة علمية) ، هيكل (محتوى وشكل البحث العلمي). يعتمد تجريد عملية النشاط العلمي أو هيكل النشاط العلمي على انعكاس جوانبها الجينية والبنيوية.

إن منهجية العلم في دراسة قوانين النشاط العلمي تنتج أشياء مجردة ومثالية (الأعمال العلمية ، الأسلوب ، اللغة المعدنية للعلم ، صورة العلم ، القيم العلمية ، إلخ). تنشأ هذه الأشياء على أساس الأشياء التجريبية ، وهي ظواهر علمية حقيقية (عالم ، أطروحة ، دراسة ، مقال). نتيجة للتجريد والمثالية ، تنشأ أشياء علمية مجردة ومثالية ، مثبتة في اللغة المعدنية ، مما يتيح لها الدخول في محتوى منهجية العلم كـ "بعض النماذج النظرية المثالية للأشياء التجريبية". في تاريخ فلسفة العلم ، يبدو أن النشاط العلمي مثالي إلى حد ما. في الواقع ، هذا نشاط متأصل فيه خيبات الأمل العميقة والحوادث وسوء الفهم وعدم الاعتراف وما إلى ذلك.

كما ترون ، في الفلسفة ، لطالما كانت أهمية الأساليب ذات قيمة عالية. يتم توحيد جميع مفاهيم المؤلفين المذكورة في المقالة من خلال فهم الطريقة كنموذج معمم للنشاط العلمي. بمساعدة طرق محددة ، تم حل مشاكل تنفيذ الطلبات العلمية لصالح العلم دائمًا ويتم حلها. من المعروف أن العلم جزء من الحياة الروحية للمجتمع ، مجموعة من الأفكار والاكتشافات والاختراعات والنظريات. يحدد كل مجال من مجالات المعرفة نسبة مختلفة من الأساليب

المعرفة ومختلف الأشكال والتقنيات ووسائل تنفيذها.

المؤلفات

الفصل الأول. مفاهيم عامة عن منهجية العلم

تعاريف منهجية العلم. مفهوم الطريقة بالمعنى الضيق والواسع.

في القواميس والموسوعات ، تُعرَّف المنهجية بأنها عقيدة الطريقة ، والتي بدورها تعني مجموعة من الأساليب والأساليب والمبادئ التنظيمية للنشاط المعرفي التي توفر لها "المسار الصحيح إلى الهدف" ، أي ، إلى المعرفة الموضوعية. توافق عمل الهدف المحدد هو أن المعنى الأولي للطريقة كـ "مسار إلى الهدف" ، والذي غالبًا ما يطغى عليه فهمه كخاصية للجانب التشغيلي للإجراء (الطريقة ، التقنية ، إلخ) .

وجهة النظر هذه مبررة إذا قصدنا الطريقة بالمعنى الضيق للكلمة. في الوقت نفسه ، يمكن العثور على فهم أوسع للطريقة ، على سبيل المثال ، في الفلسفية Enzvklopedia ، حيث يتم تعريفها على أنها "شكل من أشكال الاستيعاب العملي والنظري للواقع ، انطلاقًا من قوانين حركة الكائن قيد الدراسة . " "الطريقة لا تنفصل عن النظرية: أي نظام للمعرفة الموضوعية يمكن أن يصبح طريقة. في جوهرها ، الطريقة هي نظرية في حد ذاتها معتمدة من الممارسة ، موجهة إلى ممارسة البحث" ؛ "أي قانون علمي ... يتم التعرف عليه ... يعمل أيضًا كمبدأ ، كوسيلة للإدراك." بهذا المعنى ، يتحدث المرء عن طريقة كنظرية في العمل.

المزيد من التعريفات:

"الطريقة هي نوع من العلاقة بين عناصر المعرفة العلمية (نظريات ، قوانين ، فئات ، إلخ) ، تكونت تاريخيًا أو تم تشكيلها بوعي ، وتستخدم في الإدراك العلمي والتحول العملي للواقع كمصدر للحصول على معرفة حقيقية جديدة مناسبة نسبيًا لـ القوانين الموضوعية (تحديد حدود عمليات البحث مثل ، الكشف عن ظروف التحرك نحوها ، التحقق من درجة صحتها) ، المقدمة خارجيًا في شكل نظام تعليمات ، تقنيات ، طرق ، وسائل النشاط المعرفي "(بورياز) .

"الطريقة هي طريقة للإدراك ، تستند إلى مجموعة معينة من المعرفة العامة التي تم الحصول عليها مسبقًا (المبادئ) ... المنهجية هي تعليم حول أساليب ومبادئ الإدراك. نظرًا لأن الطريقة مرتبطة بالمعرفة الأولية ، فإن منهجية ينقسم المقرر إلى قسمين: التدريس حول الأسس الأولية (المبادئ) المعرفة وعقيدة أساليب وتقنيات البحث القائمة على هذه الأسس.في عقيدة أساليب وتقنيات البحث ، الجوانب العامة لطرق معينة من الإدراك الذي يتألف منه منهجية البحث العامة "(موستيبانينكو).

يزيل هذا التعريف أقصى درجات فهم المنهجية كأساس فلسفي حصري ونظرة عالمية للإدراك ، أو فقط كمجموعة من الوسائل التقنية ، والتقنيات ، وإجراءات البحث. وجهة النظر الثانية المذكورة هي سمة العلماء والفلاسفة ذوي التوجهات الوضعية ، الذين ينكرون الدور المهم للنظرة العالمية في الإدراك.

ومع ذلك ، فإن استخدام هذه الكلمة غالبًا لا يكون إنكارًا أساسيًا للمعاني الأخرى للمصطلح ، ولكن فقط استخدام مفهوم عام لتعيين أحد أنواع أو مستويات العمل المنهجي. وبالتالي ، يحرم عالم الاجتماع عمومًا الجانب المنهجي والإجرائي لتنظيم البحث من الحالة المنهجية ولا يدرجه في أي من "المستويات" الثلاثة للتحليل المنهجي الذي خصصه. لذلك ، من الضروري التمييز بين خصائص استخدام الكلمات والاختلافات الحقيقية في فهم معنى وجوهر التحليل المنهجي بين مختلف المؤلفين. معظمهم يفهمون مصطلح "طريقة" أضيق إلى حد ما مما اقترحه المؤلفون المذكورون أعلاه ، لذا فهم لا يقصرون أنفسهم على تعريف المنهجية كعقيدة لمنهج المعرفة العلمية.

إن استخدام مصطلح "منهجية" في هذا النص قريب من التفسير أعلاه. عند الحديث عن المنهجية ، فإننا نعني شكلاً خاصًا من التفكير والوعي الذاتي للعلم (نوع خاص من المعرفة حول المعرفة العلمية) ، والذي يتضمن تحليلًا للمتطلبات الأساسية وأسس المعرفة العلمية (الفلسفية والرؤية العالمية في المقام الأول) والأساليب والطرق لتنظيم النشاط المعرفي. تحديد المحددات الخارجية والداخلية لعملية الإدراك وهيكلها ؛ تقييم نقدي للمعرفة التي حصل عليها العلم ، وتعريف حدود محددة تاريخيًا للمعرفة العلمية بطريقة معينة لتنظيمها. فيما يتعلق بعلم معين ، يشمل التحليل المنهجي أيضًا إجابات لأسئلة حول موضوع العلم ، بما في ذلك المعايير التي تحدد موضوعه من موضوع العلوم ذات الصلة ؛ حول الأساليب الرئيسية لهذا العلم ، وبنية أجهزته المفاهيمية. تتضمن المنهجية أيضًا تحليلًا للمبادئ التوضيحية المستخدمة في العلوم ، والروابط مع العلوم الأخرى ، وتقييمًا نقديًا للنتائج التي تم الحصول عليها ، وتقييمًا عامًا لمستوى وآفاق تطوير هذا العلم ، وعدد من القضايا الأخرى.

لمناقشة أنواع ومستويات التحليل المنهجي ، من الضروري أولاً مناقشة العلاقة بين مفهوم المنهجية والمفاهيم المماثلة للتفكير والفلسفة والنظرة إلى العالم وعلم العلوم. إن عدم كفاية التمايز بين هذه المفاهيم هو الذي يؤدي غالبًا إلى عدم وجود تقدم ذي مغزى في تطوير المشكلات في منهجية العلم.

2. المنهجية والتفكير

التأمل هو أحد أنواع الإدراك وحتى طرقه ، وتتمثل السمة الرئيسية له في التركيز على المعرفة نفسها ، على عملية الحصول عليها. يمكننا القول أن التفكير هو معرفة الذات لموضوع جماعي أو فردي. في الحالة الأولى ، يتم تنفيذ التفكير على أشكال موضوعية من المعرفة ويمكن تسميته بشروط موضوعية ، وفي الحالة الثانية ، على المعرفة التي لا يمكن فصلها عن الذات الفردية ، وهي ذاتية في شكلها. مثال على التفكير في المعرفة الموضوعية هو التفكير في العلم ، ومثال على الانعكاس الذاتي هو الملاحظة الذاتية كطريقة لإدراك الفرد لعملياته العقلية.

أجرى تحليلًا مفيدًا للغاية لخصائص الإجراءات الانعكاسية وطبيعة المعرفة التي تم الحصول عليها بمساعدتهم. لقد أثبت وجهة نظر الانعكاس على أنها وحدة انعكاس وتحويل كائن ؛ يؤدي تطبيقه في البحث إلى تغيير إبداعي للموضوع المدروس نفسه. "كنتيجة للتفكير ، فإن موضوعه - نظام المعرفة - لا يتم وضعه في علاقات جديدة فحسب ، بل يتم إعادة بناء أنا ، أي أنها أصبحت مختلفة عما كانت عليه قبل عملية التفكير ... نحن التعامل في هذه الحالة ليس مع مثل هذا الشيء الموجود بشكل مستقل عن الإدراك والوعي ، ولكن مع الاستنساخ المعرفي للإدراك والوعي نفسه ، أي جاذبية الإدراك لنفسه ".

فيما يتعلق بمعرفة الفرد الذاتية ، فإن هذه الأطروحة ، التي تنشأ في الفهم الهيغلي للتفكير ، تبدو واضحة ، ولكن في علاقات أنظمة المعرفة الموضوعية ، لها قيمة إرشادية غير مشروطة. في الحالة الأخيرة ، لا يقتصر الأمر على تجاوز نظام المعرفة الحالي فحسب ، بل يتم أيضًا تحويله من خلال تضمين المعرفة المنعكسة في سياق آخر ، إلى نظام جديد للعلاقات مع عناصر المعرفة الأخرى. في هذه الحالة ، فإن أهم آلية لزيادة المعرفة (كم مرة يظل علم النفس متجاهلًا لهذه الآلية!) هو تحويل بعض المعرفة الضمنية (مجموعة من المتطلبات الأساسية والافتراضات التي تقف "وراء ظهر" بعض الصيغ إلى صريحة ، المعرفة المصاغة مباشرة. لا تبقى بدون عواقب على المعرفة نفسها ، إنها تؤدي إلى توضيحها ، غالبًا إلى رفض بعض المقدمات المقبولة ضمنيًا. مجرد مضللة ".

من المهم للغاية أن نفهم أنه عندما يتم دفع إطار المعرفة الضمنية غير العاكسة إلى الوراء بسبب التفكير ، تظهر افتراضات ضمنية جديدة ، وشروط مسبقة ضمنية ضمنية ، لا محالة. وبالتالي ، فإن أي انعكاس في نفس الوقت يولد معرفة ضمنية جديدة ، والتي تعمل بمثابة توضيح جيد للطبيعة الديالكتيكية لأي فعل إدراكي. هذه المعرفة الضمنية الجديدة ، بدورها ، يمكن أن تنعكس ، إلخ. ولكن في هذه الحالة ، هناك حاجة دائمًا إلى "إطار دلالي" معين ، يلعب دور وسيلة انعكاس ، ولكنه لا ينعكس في حد ذاته. من الممكن فهمها فقط بمساعدة إطار دلالي مختلف ؛ والتي في السياق الجديد ستبقى دون انعكاس. يتم تحديد حدود هذه الحركة من خلال تلك المهام المعرفية أو العملية التي يجب حلها بمساعدة المعرفة الجديدة.

وفقًا للرأي ، يعد التفكير أحد أهم السمات الجوهرية للعلم ، كما هو الحال في الواقع لأي عمل عقلاني للفرد. إنها تفترض ليس فقط انعكاسًا للواقع في المعرفة ، ولكن أيضًا تحكمًا واعيًا في مسار وشروط عملية الإدراك.

يشير إلى أن ولادة العلم ترتبط بالانتقال من التمثيلات السابقة للانعكاس للوعي اليومي إلى المفاهيم العلمية بمساعدة الإجراءات الانعكاسية. إن اختيار المراحل التجريبية والنظرية لتطور العلم ، الذي يبرره ، يتضمن أيضًا كواحد من المعايير درجة التفكير والوعي بالوسائل المعرفية. علاوة على ذلك ، فإن "تقدم المعرفة العلمية يتمثل في التغلب الأكبر على هذا القصور الذاتي للوعي غير الانعكاسي العادي فيما يتعلق بالوسائل المفاهيمية".

يعتقد أن نمو الانعكاس الذاتي للتفكير العلمي والنظري مرتبط بتعقيد وسائل النشاط المعرفي ، زيادة في عدد روابط الوسطاء بين المستويات العليا للنظرية وأساسها التجريبي ، مما يؤدي إلى ظهور "مكونات جديدة بشكل أساسي في نظام المعرفة العلمية نفسها: التفكير النظري في البنية المنطقية والمعنى المعرفي لتلك الأنظمة المفاهيمية التي تعكس الواقع الموضوعي". من الناحية المفاهيمية ، تشكل هذه المكونات في شكلها المطور "جسم" المنهجية كفرع خاص من المعرفة البشرية.

التأمل كشكل من أشكال النشاط النظري لشخص متطور اجتماعيًا ، يهدف إلى فهم أفعاله وقوانينه ، هو سمة ليس فقط للنشاط العلمي. ولدت وحصلت على أعلى مستوى من التطور في المعرفة الفلسفية. وحتى الآن ، على الرغم من ظهور الانعكاس داخل العلم نفسه ، تحتفظ الفلسفة بصلاحية توفير المستويات العليا من الوعي الذاتي للنشاط العلمي.

من الواضح أن التأمل في المعرفة الفلسفية يتم من خلال الفلسفة نفسها ، والتي تمتلك بهذا المعنى "خاصية انعكاس ذاتي".

يلاحظ أنه منذ بداية القرن العشرين. بدأ التوسع الحاد في مجال التفكير على العلم. ظهر شكل جديد جوهري منه - انعكاس خارجي "غير محدد" يهدف إلى دراسة الظروف الاجتماعية ونتائج عملية الإدراك ، ولا سيما أسئلة حول دور العلم في المجتمع ومسؤولية العلماء عن نتائج أنشطتهم . أما بالنسبة للاتجاهات في تطوير انعكاس محدد وداخل علمي ، فعندئذٍ ، باستخدام المصطلحات ، يصفه بأنه حركة من الأنطولوجيا من خلال علم المعرفة إلى المنهجية. تتميز الأنطولوجيا بالتركيز على العلاقة بين الشيء والمعرفة ، في الأخير فقط يتم تمييز محتواها الموضوعي. يُنظر إلى الإدراك على أنه حركة أمامية على طريق الحقيقة الموضوعية ، والغرض من التفكير هو التحكم في صحة هذه الحركة ، لتحديد الأسس النهائية في الموضوع ، والتي يعطي اكتشافها الحقيقة المنشودة فقط. هذا النوع من التفكير هو أكثر ما يميز التجريبية.

تحت تأثير الفلسفة الكلاسيكية الألمانية ، وتعقيد مواضيع علوم معينة من منتصف القرن التاسع عشر. يصبح مركز الوعي الذاتي للعلم هو العلاقة بين الذات والموضوع. يبدأ الفلاسفة في البحث عن المتطلبات الأساسية وأسس المعرفة العلمية الأخيرة في أشكال تنظيم النشاط المعرفي ، والتي تؤثر على المحتوى والتنظيم المنطقي للمعرفة. هذا النوع من التفكير ، الذي يُطلق عليه تقليديًا علم الغنوصية ، يفترض مسبقًا تعدد أسس المعرفة والطبيعة النسبية للحقيقة. يمكن الحكم على حقيقة المعرفة هنا من خلال ملاءمتها للمهمة ، المعطاة لطريقة إتقان الموضوع ، وليس من خلال قربها من بعض الحقيقة المطلقة والفريدة التي يفترضها التفكير الأنطولوجي.

المنهجية ، باعتبارها أكثر أنواع التفكير المميزة في العلم الحديث ، تتميز بالتركيز على وسائل الإدراك بالمعنى الأوسع للكلمة ، والتي تم سردها أعلاه عند مناقشة مصطلحات المنهجية والطريقة. في الوقت نفسه ، في البحث التطبيقي والتجريبي ، كما يلاحظ ، "يؤدي تطوير المنهجية إلى حقيقة أن تحليل وسائل المعرفة يتطور تدريجياً إلى إنتاجها المنهجي ، وفي بعض الأجزاء حتى إلى نوع من الصناعة ، لأن أصبحت أشكال التنظيم وطبيعة النشاط العلمي صناعياً. "... يتضح هذا من خلال التغيير ، أو بالأحرى المتطلبات المتزايدة للنتيجة العلمية نفسها ، يجب أن يكون لها شكل "هندسي" موحد ، أي يجب أن يكون مناسبًا لـ "الإرساء" و "الربط" والاستخدام مع النتائج الأخرى في مسار النشاط العلمي الجماعي.

يكتسب التأمل على مستوى المنهجية وفي العلوم الأساسية طابعًا بناء ، حيث يتم بناء كائن مثالي للعلم ، وهو نموذج للواقع المدروس. تتمثل إحدى النتائج المهمة للتطور النوعي للوعي الذاتي للعلم في ظهور المفاهيم والتخصصات العلمية العامة التي تؤدي وظيفة التفكير في جوانب معينة من العملية المعرفية في العلوم الخاصة.

3. الفلسفة ونظرة العالم ومنهجية العلم

تناقش الأدب الفلسفي الحديث أسئلة العلاقة بين الفلسفة والعلم وخصوصياتها على نطاق واسع. في الفلسفة البرجوازية ، هناك اتجاهان لحل مشكلة العلاقة بين الفلسفة والعلم. من ناحية أخرى ، ترفض المفاهيم اللاعقلانية مثل الوجودية وفلسفة الحياة والأنثروبولوجيا الفلسفية تمامًا أهمية العلم لتشكيل رؤية فلسفية للعالم بل وتعتبرها قوة معادية للإنسان. من ناحية أخرى ، فإن الوضعية الجديدة (أولاً وقبل كل شيء العلموية) تعترف بالإدراك العلمي المناسب (أي ، العلمي بشكل خاص) باعتباره أعلى قيمة ثقافية ، قادرة على توفير توجه الشخص في العالم دون أشكال أخرى من الوعي الاجتماعي. وفقًا لوجهة النظر الثانية ، يجب أن تتجاهل الفلسفة جوانب النظرة العالمية ومقاربات القيمة ، بينما تعمل فقط كوظيفة لمنطق ومنهجية العلم.

بتحليل خاص ومنهجي لمسألة خصوصيات أنواع المعرفة الفلسفية والعلمية على وجه التحديد ، توصل إلى استنتاج مفاده أن السمة الأساسية التي تميز المعرفة الفلسفية عن جميع أنواع المعرفة الأخرى هي أن الفلسفة بوسائل نظرية على وجه التحديد (وهذا الظرف) يحدد قواسمه المشتركة العميقة مع العلم) يؤدي وظيفة أيديولوجية.

يمكن أن نرى من البيانات السابقة أن السؤال الرئيسي الذي يطرح نفسه عند النظر في العلاقة بين الفلسفة والعلم يتعلق بجوانب النظرة العالمية للمعرفة الفلسفية والعلمية الملموسة ، لأن الأخيرة تحمل أيضًا عبئًا أيديولوجيًا كبيرًا. لمزيد من التحليل للأسئلة المطروحة ، سننظر بإيجاز في العلاقة بين مفهومي "الفلسفة" و "النظرة العالمية".

خصوصية النظرة العالمية ، على عكس أنظمة المعرفة الأخرى ، هي موقف الشخص من العالم ، أي أنها لا تشمل فقط المعرفة حول العالم نفسه ، وليس فقط حول الشخص بغض النظر عن العالم. يمكن أن يكون لجانب النظرة العالمية أي معرفة ، بما في ذلك المعرفة العلمية المحددة. كتب ف. إنجلز أنه مع كون كل اكتشاف يمثل حقبة ، حتى في المجال التاريخي الطبيعي ، يجب أن تغير المادية شكلها حتما.

لا يقتصر الأمر على الاكتشافات التي تصنع حقبة معينة فحسب ، بل وأيضًا أي حقائق عن العلم والمعرفة ، بما في ذلك المعرفة اليومية وحتى المعرفة - يمكن للوهم ، على سبيل المثال ، الديني ، أن يكتسب ويكتسب أهمية النظرة إلى العالم. وفقًا لبعض المؤلفين ، من المستحيل رسم خط بين المعرفة التي لا معنى لها في النظرة العالمية والمعرفة التي تعتبر قيمة للنظرة العالمية. لكن أي معرفة ، بما في ذلك حقائق العلم ، لا تصبح تلقائيًا حقيقة من حقائق النظرة العالمية للفرد أو مجموعة من الناس أو فئة. للحصول على هذه الخاصية الأخيرة ، هناك حاجة إلى عمل خاص يتم تنفيذه - بوعي أو بغير وعي - من قبل حامل النظرة إلى العالم. يكمن جوهرها في إبراز النتيجة التي حصل عليها العلم على عالمك الداخلي ، لإعطائها ليس فقط معنى موضوعيًا ، ولكن أيضًا معنى شخصيًا بالضرورة.

من نافلة القول ، مع ذلك ، أن المعرفة المختلفة تختلف في قدرتها المحتملة على اكتساب مكانة النظرة العالمية. بدأت هذه العلوم ، بسبب موضوعيتها وتأثيرها المباشر على طريقة حياة الناس ، في اكتساب قوة رؤية عالمية أكبر من أي وقت مضى ، على الرغم من زيادة الاهتمام بالمفاهيم اللاعقلانية التي تحدث من وقت لآخر. إلى درجة أو بأخرى ، يتم شرح إمكانات الرؤية العالمية للمعرفة العلمية في إطار العلم نفسه ، ولكن من بين جميع العلوم ، تعتبر الفلسفة فقط علم رؤية للعالم بشكل مباشر وصحيح وتتمثل مهمته الخاصة في تحليل المحتوى الكلي لـ النظرة إلى العالم ، تكشف عن أساسها العام وتقدمها في شكل نظام منطقي معمم. عند تنفيذ هذه المهمة ، فإنها تعمل كأساس للنظرة العالمية ، باعتبارها التعبير الأكثر تركيزًا وتعميمًا عن النظرة العالمية.

الفلسفة هي الشكل النظري لوجهة النظر العالمية ، وهي جوهرها المنهجي العام.

ما ورد أعلاه هو الأساس لحل واضح إلى حد ما لمشكلة العلاقة بين الفلسفة والنظرة إلى العالم. لا تشمل النظرة إلى العالم الفلسفية العامة فحسب ، بل تشمل أيضًا أحكامًا معينة ، بما في ذلك تلك التي صاغتها العلوم الخاصة. علاوة على ذلك ، وهذا مهم بشكل خاص لطبيب النفس للتأكيد عليه ، فإن النظرة إلى العالم تستند إلى الثقافة الروحية بأكملها ، وتمتص ، وتوليف في حد ذاتها انعكاس جميع أشكال وجوانب الحياة الاجتماعية من خلال منظور السؤال الأيديولوجي الرئيسي لموقف الشخص إلى العالم. تشمل الفلسفة أعلى مستوى من النظرة العالمية المنعكسة بوعي والمشكلة نظريًا للفرد والشرائح الاجتماعية. في الوقت نفسه ، قد لا يكون لبعض أشكال النظرة العالمية الراسخة تاريخياً نهاية رسمية من الناحية الفلسفية.

بالطبع ، بالإضافة إلى المعرفة الفلسفية والعلمية ، فإن الخبرة السياسية والقانونية والأخلاقية والجمالية وحتى الدينية للفرد والجماعة والطبقة تساهم في تكوين نظرة عالمية. يتم تحديد نظرة الفرد للعالم (على الرغم من عدم وضوحها ، وليس تلقائيًا) من خلال الانتماء إلى مجموعة معينة. لذلك ، تظل مسألة تقدم رؤية معينة للعالم ، ومنظورها التاريخي ، وجوهرها الاجتماعي دائمًا مشروعة.

تساهم النظرة العالمية وجوهرها النظري - الفلسفة ، التي تؤدي وظيفة منهجية عامة في البحث النفسي ، مساهمة كبيرة في ضمان الموضوعية والطبيعة العلمية للنتائج التي يتم الحصول عليها فيها.

بعد النظر بإيجاز في مسألة العلاقة بين النظرة إلى العالم والفلسفة وتعريف الفلسفة كشكل نظري للنظرة العالمية ، تجدر الإشارة إلى أن الفلسفة تكشف أيضًا عن القوانين الأكثر عمومية لتطور الطبيعة والمجتمع. في الوقت نفسه ، لا تقوم الفلسفة على العلم فقط ، ولكن أيضًا على مجمل الثقافة الروحية ؛ يستخدم طرقه الخاصة ، والتي لا تقتصر على طرق البحث العلمية الخاصة (مثال على هذه الطريقة هو التفكير).

يتم تقليل الاختلاف الأساسي بين الفلسفة وأي علم إلى الفرق بين كائنات العلوم الخاصة والفلسفة. الفلسفة لها موضوعها المحدد ليس فقط الواقع ، وتتقن أشكال أخرى من الوعي ، ولكن أنواع التوجيه والوعي لمكانة المرء في الواقع ؛ إنه يربط بين نوع التوجيه الذي قدمه العلم وجميع أنواع التوجيه الأخرى. لذلك ، فإن الفلسفة هي الوعي الذاتي للثقافة ، وعلى نطاق أوسع ، الوعي بالعصر ككل ، وليس العلم وحده ؛ هذا هو السبب في أنها قادرة على وضع مبادئ توجيهية للعلم نفسه. تستند الفلسفة كوجهة نظر عالمية رسمية إلى مجمل الممارسة الاجتماعية ، حيث يكون العلم مجرد أحد أشكال بلورة التجربة الإنسانية.

إن استيعاب الفلسفة للثروة الكاملة للتجربة الإنسانية هو بالضبط ما يسمح لها بوضع مبادئ توجيهية للعلم نفسه ، وحتى في كثير من الأحيان - لأداء وظيفة إرشادية ذات مغزى. ليس من غير المناسب أن نتذكر عدد المرات التي "أعاد فيها" العلم اكتشاف تلك الحقائق التي كانت معروفة للفلسفة في شكل صيغ أكثر تجريدية قبل قرون ، ما هو الدور الذي لعبته معرفة الفلسفة في تحقيق الاكتشافات العلمية في هذا المجال. علم دقيق مثل الفيزياء (أ. أينشتاين ، إن. بورون).

يبقى لنا أن ننظر في العلاقة بين مفاهيم الفلسفة والمنهجية وعلم العلم. في بعض الأحيان يمكنك أن تصادف العبارة القائلة بأن المنهجية هي مجموع الأسئلة الفلسفية لعلم معين. في شكل أقل فئويًا ، يبدو الأمر كما يلي: "عندما يتحدثون عن المنهجية ، فإننا نتحدث في المقام الأول عن الوظيفة المنهجية وقيمة الفلسفة." أو: "أساس الفهم المنهجي للمعرفة ... هو نهج فلسفي". في الواقع ، لكونها شكلاً من أشكال التفكير في المعرفة العلمية ، فإن منهجية العلم ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالفلسفة. ومع ذلك ، يجب أن يؤخذ في الاعتبار أنه بالإضافة إلى المستوى الفلسفي ، فإن التحليل المنهجي للعلم يشمل عددًا من المستويات أو الطوابق الأخرى ، وهي المنهجية العلمية الخاصة.

أما علم العلوم فيهدف إلى دراسة المواصفات التنظيمية للنشاط العلمي ومؤسساته ، ودراسة شاملة للعمل العلمي ، ودراسة أنشطة إنتاج المعرفة العلمية. يتضمن ذلك أسئلة الوحدات الهيكلية للعلوم (الهيكل التأديبي للعلم ، وتنظيم البحث متعدد التخصصات) ، حول العوامل التي تؤثر على فعالية عمل الفرق العلمية ، حول كيفية تقييم هذه الكفاءة والعديد من الأسئلة الأخرى من مجال يكتسب علم الاجتماع وعلم النفس الاجتماعي للعلوم ، والقياسات ، وما إلى ذلك ، خاصة في بلدنا ، تخطيط وإدارة الأنشطة العلمية في الجانب التنظيمي.

هناك عدد من القضايا التي يدرسها علم العلوم لها حالة منهجية غير مشروطة ، ولكنها تتميز بما يسمى التفكير الخارجي غير المحدد في العلوم ، وتتعلق بشكل أساسي بالمشاكل الاجتماعية والتنظيمية ولا يتم تضمينها في موضوع تحليلنا (علم الاجتماع العلوم ، علم نفس العلم ، عالم النفس ، المشاكل الأخلاقية للنشاط العلمي).

4. هيكل ووظائف المعرفة المنهجية

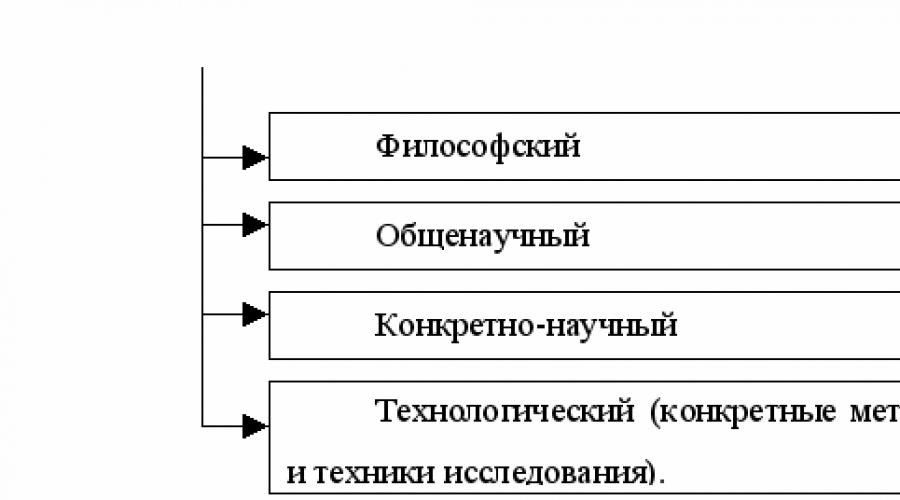

إذا اعتبرنا بنية منهجية العلم "عموديًا" ، فيمكن تمييز مستوياتها التالية (161 ، ص 86 ؛ 198 ، ص 41-46): 1) مستوى المنهجية الفلسفية ؛ 2) مستوى المبادئ العلمية العامة وأشكال البحث. 3) مستوى المنهجية العلمية المحددة ؛ 4) مستوى أساليب وتقنيات البحث. يميز بعض المؤلفين ثلاثة مستويات. ، على سبيل المثال ، لا يعتبر منهجية البحث وإجراءاته مستوى من التحليل المنهجي. لا يميز كمستوى مستقل عن المستوى الثاني المذكور أعلاه - مستوى المنهجية العلمية العامة.

دعنا نلقي نظرة فاحصة على كل مستوى من المستويات المميزة. المنهجية الفلسفية لها شكل المعرفة الفلسفية ، التي يتم الحصول عليها من خلال مناهج الفلسفة نفسها ، ويتم تطبيقها على تحليل عملية المعرفة العلمية. يتم تطوير هذا المستوى من المنهجية ، كقاعدة عامة ، من قبل فلاسفة محترفين. في رأيه ، تلعب الفلسفة دورًا منهجيًا مزدوجًا: "أولاً ، تقوم بالنقد البناء للمعرفة العلمية من وجهة نظر شروط وحدود تطبيقها ، ومدى ملاءمة أساسها المنهجي والميول العامة لتطورها. ثانيًا ، تقدم الفلسفة تفسيرًا لوجهة نظر العالم لنتائج العلم - بما في ذلك النتائج المنهجية - من وجهة نظر صورة معينة للعالم ".

تم تطوير مستوى المبادئ العلمية العامة وأشكال البحث على نطاق واسع في القرن العشرين. وقد حددت هذه الحقيقة مسبقًا فصل البحث المنهجي إلى مجال مستقل للمعرفة العلمية الحديثة. وهي تشمل: 1) مفاهيم علمية عامة ذات مغزى ، مثل علم التحكم الآلي النظري كعلم للتحكم ، ومفهوم noosphere ، 2) النظم المفاهيمية العالمية: علم التكتل ، النظرية العامة للأنظمة من قبل L. von Bertalanffy ، 3) المنهجية أو المنطقية- المفاهيم المنهجية المناسبة - البنيوية في اللغويات والإثنوغرافيا ، والتحليل الهيكلي والوظيفي في علم الاجتماع ، وتحليل النظم ، والتحليل المنطقي ، وما إلى ذلك - يؤدون وظيفة التنظيم المنطقي وإضفاء الطابع الرسمي على المحتوى العلمي الخاص. ينتمي عدد من فروع الرياضيات أيضًا إلى مفاهيم هذا النوع.

تعكس الطبيعة العلمية العامة لمفاهيم هذا المستوى من التحليل المنهجي طبيعتها متعددة التخصصات ، أي أنها غير مبالية نسبيًا بأنواع معينة من محتوى الموضوع ، حيث تهدف إلى إبراز السمات العامة لعملية الإدراك العلمي في أشكالها المتقدمة. هذه هي بالضبط وظيفتهم المنهجية فيما يتعلق بالمعرفة العلمية الملموسة.

المستوى التالي ، مستوى المنهجية العلمية المحددة ، ينطبق على فئة محدودة من الأشياء والمواقف المعرفية الخاصة بمجال معين من المعرفة. عادة ما تكون التوصيات التي تليها ذات طبيعة تأديبية واضحة. يتم تطوير هذا المستوى من التحليل المنهجي من قبل كل من منهجي العلم والمنظرين في مجالات المعرفة المقابلة (الأخير ، على ما يبدو ، يحدث في كثير من الأحيان). يمكن القول أنه في هذا المستوى (يسمى أحيانًا منهجية خاصة أو خاصة) ، يتم تكييف طريقة معينة للمعرفة لمجال معرفة أضيق. لكن هذا "التكيف" ليس ميكانيكيًا بأي حال من الأحوال ويتم تنفيذه ليس فقط بسبب الحركة "من أعلى إلى أسفل" ، بل يجب أن تأتي الحركة أيضًا من موضوع هذا العلم.

كقاعدة عامة ، لا ترتبط المبادئ الفلسفية والمنهجية ارتباطًا مباشرًا بالمبادئ التي تمت صياغتها على مستوى المنهجية العلمية الخاصة ، فهي تنكسر أولاً وتتجسد على مستوى المبادئ والمفاهيم العلمية العامة.

يرتبط مستوى منهجية وتقنية البحث ارتباطًا وثيقًا بممارسة البحث. يرتبط ، على سبيل المثال ، بوصف الأساليب ، والتقنيات المحددة للحصول على المعلومات ذات الصلة ، ومتطلبات عملية جمع البيانات التجريبية ، بما في ذلك إجراء تجربة وطرق معالجة البيانات التجريبية ، وحساب الأخطاء. ترتبط اللوائح والتوصيات الخاصة بهذا المستوى ارتباطًا وثيقًا بخصائص الكائن قيد الدراسة والمهام المحددة للبحث ، أي المعرفة المنهجية هي الأكثر تخصصًا هنا. وهي مصممة لضمان توحيد وموثوقية البيانات الأولية الخاضعة للفهم والتفسير النظري على مستوى النظريات العلمية الخاصة.

تتمثل إحدى الوظائف المهمة للتمييز بين مستويات المعرفة المنهجية في التغلب على نوعين من الأخطاء: 1) إعادة تقييم مقياس معرفة المجتمع من المستويات الأدنى ؛ محاولة لمنحهم صوتًا فلسفيًا ورؤية للعالم (غالبًا ما يكون هناك تفسير فلسفي لمنهجية البنيوية ونهج الأنظمة والمفاهيم العلمية العامة الأخرى) ؛ 2) النقل المباشر للأحكام والأنماط المصاغة على مستوى أعلى من التعميمات دون انكسار ، مع تجسيدها على مادة مجالات معينة (المعرفة) ؛ على سبيل المثال ، في بعض الأحيان يتم التوصل إلى استنتاج حول المسارات المحددة لتطوير كائن ما بناءً على تطبيق قانون نفي النفي عليه ، إلخ.

بالإضافة إلى التفريق بين المعرفة المنهجية حسب المستويات ، فإن عملية توحيدها على أسس موضوعية حول المبادئ المنهجية السائدة وحتى المواقف الأيديولوجية أصبحت أكثر وضوحًا. تؤدي هذه العملية إلى تكوين مناهج منهجية أكثر أو أقل وضوحًا وحتى نظريات منهجية. هناك توجهات منهجية خاصة وراءهم. كثير منهم مبني على مبدأ ثنائي التفرع ويعارض كل منهما الآخر (ديالكتيكي وميتافيزيقي ، تحليلي وتركيبي ، ذري وشمولي (كلي) ، نوعي وكمي ، نشيط وإعلامي ، حسابي وإرشادي).

ينطبق مفهوم النهج على مستويات مختلفة من التحليل المنهجي ، ولكن غالبًا ما تغطي هذه الأساليب المستويين العلويين - المنهجية الفلسفية والعلمية العامة. لذلك ، من أجل أداء وظائف بناءة في العلوم الخاصة ، من الضروري "تذويب" هذه الأساليب بحيث تتوقف عن أن تكون خارجية فيما يتعلق بنظام معين ، ولكنها مرتبطة بشكل جوهري بموضوعها ونظام المفاهيم التي تطورت فيه. إن مجرد حقيقة التقدم والفائدة الواضحة لهذا النهج أو ذاك لا يضمن نجاح تطبيقه. إذا لم يتم إعداد العلم الخاص "من الأسفل" لتطبيق ، على سبيل المثال ، نهج النظم ، إذن ، من الناحية المجازية ، لا يوجد "ارتباط" بين مادة العلوم الخاصة والجهاز المفاهيمي لهذا النهج ، وفرضه البسيط " من أعلى "تقدمًا ذا مغزى.

لا يتم دائمًا تنفيذ هذا النهج أو ذاك بشكل واضح وعاكس. كانت معظم الأساليب التي تمت صياغتها في المنهجية الحديثة نتيجة الاختيار بأثر رجعي وإدراك ما بعد الواقع للمبدأ الذي تم تنفيذه في أكثر الدراسات العلمية الملموسة نجاحًا. إلى جانب ذلك ، هناك حالات نقل مباشر للمناهج المنهجية والفئات العلمية من علم إلى آخر. على سبيل المثال ، يحمل مفهوم مجال في علم نفس الجشطالت ، بما في ذلك نظرية مجال K.Levin ، آثارًا واضحة لنظرية المجال الفيزيائي.

يرتبط التنظيم الهيكلي للمعرفة المنهجية ارتباطًا مباشرًا بالوظائف التي تؤديها في عملية الإدراك العلمي. إن التفكير في عملية الإدراك العلمي ليس عنصرًا ضروريًا تمامًا. يتم تطبيق الجزء الأكبر من المعرفة تلقائيًا ، دون تفكير خاص في حقيقتها ، وتطابقها مع الموضوع. خلاف ذلك ، ستكون عملية الإدراك مستحيلة بشكل عام ، لأنه في كل مرة ذهب إلى اللانهاية "السيئة". لكن في تطور كل علم ، هناك فترات لا يضمن فيها نظام المعرفة الذي تطور فيه تلقي النتائج الملائمة للمهام الجديدة. تتمثل الإشارة الرئيسية للحاجة إلى تحليل منهجي لنظام المعرفة ، في الرأي ، في ظهور مفارقات مختلفة ، أهمها التناقض بين التنبؤات النظرية والبيانات التجريبية التي تم الحصول عليها بالفعل.

يشير الحكم أعلاه إلى المواقف التي يلزم فيها التفكير في البنية الفئوية والمبادئ التفسيرية للعلم بأكمله ، أي في نظام معقد وموضوعي للمعرفة. لكن المواقف المعرفية ذات النطاق الأصغر قد تتطلب أيضًا انعكاسًا - فشل نظرية معينة أو أخرى ، واستحالة حل مشكلة جديدة بالطرق الحالية ، وأخيراً فشل محاولات إعطاء حل لمشكلة تطبيقية فعلية. إذا رسمنا تشابهًا مع عمليات المستويات المختلفة للتحكم في النشاط البشري ، فيمكننا القول إن الانعكاس العلمي لمستوى أو آخر ، بالإضافة إلى وعي الشخص بأفعاله ، مطلوب حيث لا توفر الآليات الحالية النتائج الضرورية وتحتاج إلى إعادة هيكلتها أو استكمالها.

هناك حاجة إلى التفكير والوعي عندما تكون المهمة هي بناء معرفة علمية جديدة أو تشكيل فعل سلوكي جديد بشكل أساسي.

كيف يمكن للمنهجية أن تساعد هنا ، ما هي وظائفها في عملية الإدراك العلمي الملموس؟ عند تحليل الإجابات المختلفة على هذا السؤال ، يمكن للمرء أن يواجه كلًا من التقليل والمبالغة في تقدير دور المنهجية. يرتبط التقليل من دورها بميول تجريبية ضيقة تتجاهل أساسها الفلسفي والأيديولوجي. هذه الاتجاهات هي سمة من سمات النهج الوضعية المنحى. ولكن حتى هنا ، في أحدث الإصدارات من فلسفة العلم "ما بعد الوضعية" ، هناك تحولات في اتجاه الاعتراف بأهمية الفلسفة والنظرة العالمية للبحث العلمي. إن نمو الاهتمام بالمعرفة المنهجية وزيادة دورها في العلم الحديث هي عملية موضوعية وطبيعية تمامًا ، تقوم على أسباب مثل تعقيد مهام العلم ، وظهور أشكال تنظيمية جديدة للنشاط العلمي ، و زيادة عدد الأشخاص المنخرطين في هذا النشاط ، وزيادة تكلفة العلم ، وتعقيد الوسائل المستخدمة (على الطبيعة المباشرة لعملية الحصول على المعرفة العلمية). يرى أحد الأسباب الرئيسية للنمو الطبيعي لـ "الطلب على المنهجية" على وجه التحديد في تحويل الأنشطة العلمية إلى مهنة جماعية ، في المنهجية يبدأون في البحث عن عامل يوفر تعويضًا إرشاديًا - تجديد القدرات الإنتاجية لـ الفرد العادي.

في الوقت نفسه ، غالبًا ما يتم تكوين فكرة ساذجة مفادها أن كل شيء في العلم ينزل إلى إيجاد طرق وإجراءات مناسبة ، والتي سيضمن استخدامها تلقائيًا الحصول على نتيجة علمية مهمة. في الواقع ، غالبًا ما يكون من الضروري إيجاد طريقة مناسبة لحل مشكلة ما ، ولكن من المستحيل القيام بذلك ، خاصة عندما يتعلق الأمر بطريقة جديدة ، فقط من خلال الانتقال "من أعلى". لقد أصبح من الواضح أكثر فأكثر أن المنهجية في حد ذاتها لا يمكن أن تحل مشاكل علمية ذات مغزى. يؤدي عدم كفاية الوعي بهذه الحقيقة إلى ظهور موقف "المستهلك" من المنهجية كمجموعة من الوصفات التي يسهل تعلمها وتطبيقها في ممارسة البحث العلمي. هذا بالضبط هو المكان الذي يكمن فيه خطر المبالغة في تقدير دور المنهجية ، والتي بدورها ، وفقًا لقانون البندول ، يمكن أن تؤدي إلى تشويه سمعتها الخيالية ، ونتيجة لذلك ، التقليل من أهميتها. استخدام المبادئ المنهجية هو عملية إبداعية بحتة. يظهر تاريخ العلم أن المعرفة تبقى عادة غير مبالية بالمساعدة المنهجية المفروضة عليها من الخارج ، خاصة في الحالات التي يتم فيها تقديم هذا الأخير في شكل لوائح مفصلة. لذلك ، يمكن أن ينشأ إطار مفاهيمي جديد ، ولا ينشأ نتيجة لإصلاح منهجي قام به شخص من أعلى ، ولكن كنتيجة لعمليات داخلية تحدث في العلم نفسه. أما بالنسبة للبحث المنهجي بالمعنى الخاص للكلمة ، فيمكنهم في أحسن الأحوال أن يكونوا بمثابة محفزات لهذه العمليات ، مما يكثف الوعي الذاتي للعلم ، ولكن لا يحل محله بأي حال من الأحوال.

لذلك ، يمكن أن تكون الأولى هي وظيفة التحفيز ، وتحفيز عملية الإدراك كأحد الوظائف الرئيسية للتحليل المنهجي. ترتبط ارتباطًا وثيقًا بوظائف مثل طرح المشكلات والفهم النقدي للأفكار التي تعمل في الثقافة ، وتشكيل الشخصية الإبداعية للعالم من خلال توسيع آفاقه ، وتعزيز ثقافة التفكير.

ترتبط الوظيفة الثانية للمنهجية بتنظيم وهيكلة المعرفة العلمية ككل من خلال تكاملها وتوليفها ، من خلال تطوير الوسائل العلمية العامة وأشكال الإدراك - المفاهيم العلمية العامة ، والفئات ، والأساليب ، والنهج ، وكذلك من خلال تسليط الضوء على المبادئ الفلسفية والرؤية العالمية الشائعة للإدراك.

تتمثل إحدى نتائج انعكاس أساليب علم معين في إمكانية نقلها واستخدامها في العلوم الأخرى ، مما يسمح للمنهجية ، في ظل ظروف معينة ، بتنفيذ وظيفة إرشادية مباشرة.

تلعب المنهجية دورًا معينًا في تطوير استراتيجية لتطوير العلوم ، وتقييم آفاق اتجاه علمي معين ، خاصة عند التخطيط لبحوث معقدة ، وإثبات البرامج المستهدفة. يمكننا القول أن المنهجية هنا تعمل كنوع من "التنبؤ" ، والذي يجب أن يشير إلى المسار الأكثر احتمالية للنجاح ، وتوقع النتيجة التي سيتم الحصول عليها في المستقبل. يشغل المكان الرئيسي في هذا الإثبات توصيف طرق وطرق التحرك نحو الهدف ، وامتثالها للمتطلبات العامة التي تطورت ليس فقط في العلم ، ولكن أيضًا في المجتمع في الوقت الحالي.

من الوظائف المهمة للمنهجية (مستواها الفلسفي) تفسير النظرة العالمية لنتائج العلم من وجهة نظر صورة معينة للعالم.

يمكن أن تُعزى الوظائف المدرجة إلى وظائف منهجية من النوع الوصفي السائد ، أي لها شكل وصف بأثر رجعي لعمليات الإدراك العلمي التي تم تنفيذها بالفعل. حتى عندما نقوم باختيار وتبرير اتجاه البحث العلمي ، في محاولة لتوقع النتائج المستقبلية ، فإننا نعتمد على انعكاس المسار الذي تم اجتيازه سابقًا إلى المعرفة على أمل اختيار المسار الأمثل. المعرفة المنهجية المعيارية ، التي تتضمن توصيات وقواعد إيجابية لتنفيذ الأنشطة العلمية ، لها طابع بناء مختلف جذريًا.

المعرفة المنهجية المعيارية لها شكل الوصفات والمعايير ، وتفي ، وفقًا لثلاث وظائف رئيسية: ضمان البيان الصحيح للمشكلة من وجهة نظر محتواها وشكلها ؛ يوفر وسائل معينة لحل المهام المحددة بالفعل (التقنية الفكرية للنشاط العلمي) ؛ يحسن الجانب التنظيمي للبحث.

كما يتضح من التعريفات المذكورة أعلاه ، فإن المنهجية المعيارية ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالجانب التنظيمي الرسمي لنشاط البحث ، وتهدف المنهجية الوصفية إلى الكشف عن الأسس والمتطلبات الأولية للمعرفة العلمية ، والتي ، بالطبع ، لها دائمًا جانب واضح وذا مغزى.

دعونا ننظر في بعض القواعد واللوائح المنهجية المتعلقة بعملية الإدراك العلمي ، وكذلك الدور المختلف للمنهجية في مراحل مختلفة من النشاط العلمي.

لتحليل النشاط العلمي في الأقسام ذات الصلة بالمنهجية ، تم تقديم عدد من المفاهيم الخاصة وتطويرها. أكثرها عمومية هو مفهوم الحالة المعرفية ، والتي تشمل الصعوبة المعرفية (الفجوة بين المشكلة المصاغة في العلم والوسائل المتاحة في العلم) ، وموضوع البحث ، ومتطلبات المنتج ، وكذلك وسائل التنظيم و تنفيذ البحث العلمي. يفترض مفهوم موضوع البحث المستخدم هنا تمايزه عن مفهوم موضوع البحث.

موضوع الدراسةهي إحدى الفئات المركزية للتحليل المنهجي. يرتبط أصل وتطور العلم بتكوين وتغيير موضوع العلم. تغيير جذري في موضوع البحث يؤدي إلى ثورة في العلم نفسه. يشمل موضوع البحث موضوع الدراسة ومهمة البحث ونظام الأدوات المنهجية وتسلسل تطبيقها. يمكن أن تكون موضوعات البحث ذات درجات متفاوتة من العمومية ، وأكثرها طموحًا هو موضوع هذا العلم ككل ، والذي يؤدي وظيفة منهجية فيما يتعلق بموضوع البحث الخاص.

يتطلب مفهوم موضوع الدراسة أيضًا توضيحًا - إنه ليس مجرد جزء من الواقع الخارجي يمكن الإشارة إليه مباشرة. من أجل تحويل كائن كواقع يمكن ملاحظته بشكل مباشر إلى موضوع علمي ، يلزم تحديد الروابط الثابتة والضرورية في هذا المجال من الظواهر وإصلاحها في نظام التجريد العلمي ، وكذلك فصل المحتوى للكائن ، بغض النظر عن الذات المعرفية ، عن شكل انعكاس هذا المحتوى. إن عملية بناء موضوع البحث العلمي مستحيلة دون ظهور مهمة معرفية خاصة ، مشكلة علمية.

تشمل وسائل البحث المفاهيم الأساسية للعلم ، والتي بمساعدةها يتم تفكيك موضوع البحث وصياغة المشكلة ، ومبادئ وطرق دراسة الكائن ، ووسائل الحصول على البيانات التجريبية ، بما في ذلك الوسائل التقنية.

يمكن تضمين الشيء نفسه في موضوع العديد من الدراسات المختلفة وحتى العلوم المختلفة. تم بناء مواضيع مختلفة تمامًا في دراسة الإنسان بواسطة علوم مثل الأنثروبولوجيا وعلم الاجتماع وعلم النفس وعلم وظائف الأعضاء وبيئة العمل. لذلك ، فإن مفهوم موضوع البحث لا يتعارض مع موضوع ، بل مع مجال تجريبي - مجموعة من الحقائق والأوصاف العلمية التي يتكشف عنها موضوع البحث.

بناءً على هذا التقسيم للمعرفة العلمية ، من الممكن تحديد المراحل المتعاقبة لحركة البحث ، من خلال منظور التحليل المعياري والمنهجي. حيث يتم تمييز هذه المراحل: بيان المشكلة ، بناء موضوع البحث وإثباته ، بناء النظرية والتحقق من النتائج التي تم الحصول عليها.

من المهم أن نلاحظ أن صياغة المشكلة لا تقوم فقط على الكشف عن عدم اكتمال المعرفة المتاحة ، ولكن أيضًا على بعض "التنبؤ" حول طريقة التغلب على هذا النقص. إنه انعكاس حاسم يؤدي إلى اكتشاف الثغرات في نظام المعرفة أو زيف مقدماته الضمنية التي تلعب الدور الرئيسي هنا. العمل نفسه على صياغة المشكلة له طبيعة منهجية في الأساس ، بغض النظر عما إذا كان الباحث يعتمد عمدا على أحكام منهجية معينة أو أنها تحدد مسار أفكاره بطريقة ضمنية.

إن العمل على بناء موضوع البحث وإثباته هو أيضًا منهجي في المقام الأول ، حيث يتم تطوير المشكلة ، ويتم تضمينه في نظام المعرفة الحالية. وهنا تندمج المنهجية مع جانب المحتوى في عملية الإدراك. تؤدي المنهجية في هذه المرحلة وظيفة بناءة وليست مهمة ، وهي تصحيح عمل الباحث. في مرحلة بناء موضوع البحث ، غالبًا ما يتم تقديم مفاهيم جديدة وطرق معالجة البيانات وغيرها من الوسائل المناسبة لحل المشكلة.

في مراحل بناء نظرية علمية خاصة والتحقق من النتائج التي تم الحصول عليها ، يقع العبء الدلالي الرئيسي على الحركة في محتوى الموضوع. من هذا يتضح أنه بمساعدة المنهجية في حد ذاتها ، من المستحيل حل أي مشكلة علمية معينة ومن المستحيل إنشاء محتوى موضوع لأي مجال معين. من أجل الاستخدام الناجح لإنجازات الفكر المنهجي ، من الضروري الجمع بين الحركة الإبداعية "من أعلى إلى أسفل" و "من أسفل إلى أعلى".

المنهجية نفسها مبنية وإثراء ليس من خلال بناء مخططات مضاربة ، إنها تنمو من تعميم المكاسب التي تحققت من خلال الحركة في محتوى الموضوع عند تحليل منطقة معينة من الواقع.

إن أي تطبيق ناجح للمبدأ المنهجي في بحث علمي محدد ليس فقط مساهمة في هذا العلم ، ولكن أيضًا في المنهجية ، لأن هذا التطبيق لا يبقى بدون عواقب للمعرفة التي تم اعتبارها شرطًا أساسيًا ، طريقة بحث. لا يتم تأكيد هذا الأخير فحسب ، بل يتم إثرائه أيضًا في كل مرة يبدأ فيها حياة جديدة ، ويتجسد في مادة مجال موضوع آخر.

5. منهجية العلم وعلم النفس

كل ما قيل أعلاه حول منهجية العلم ووظائفه في البحث العلمي الخاص صحيح أيضًا فيما يتعلق بعلم النفس. ومع ذلك ، فإن أي علم خاص له جوانب خاصة به ، وجوانب متأصلة فقط من العلاقات مع علم المنهج ، ويربط عقدة المشاكل المنهجية الخاصة به. يتم تحديد هذه الخصوصية من خلال موضوع علم معين وتعقيده ، ومستوى تطور العلم ، وحالته الحالية (يشير وجود فجوات في النظرية أو عدم القدرة على الاستجابة لطلبات من الممارسة إلى الحاجة إلى المساعدة المنهجية) ، و أخيرًا من خلال المساهمة التي يقدمها العلم نفسه في المنهجية العلمية أو الفلسفية العامة. وهكذا ، تنشأ المهمة للإشارة إلى بعض السمات المحددة "للعلاقة" بين علم النفس والمنهج بالمعنى الواسع للكلمة.

الشيء الرئيسي هو أن علم النفس هو أحد العلوم المتعلقة بالإنسان ، وبالتالي ، فإن المبادئ الأولية للبحث النفسي ونتائجها لا يمكن إلا أن يكون لها تلوين أيديولوجي واضح ، وغالبًا ما ترتبط ارتباطًا مباشرًا بفكرة جوهر الإنسان وجوهره. العلاقة بالعالم.

لاحظ أرسطو سمة مهمة أخرى للمعرفة النفسية ، والتي تحدد أهميتها المنهجية ، في السطور الأولى من أطروحته عن الروح. "الاعتراف بالمعرفة كعمل جميل وجدير ، ولكن وضع معرفة واحدة فوق الأخرى إما بدرجة الكمال ، أو لأنها معرفة بشيء أكثر سامية وإقناعًا ، سيكون من الصحيح لسبب أو آخر إعطاء الدراسة الروح من الأماكن الأولى. أن معرفة الروح تساهم كثيرًا في معرفة كل الحقيقة ، وخاصة معرفة الطبيعة.تطورها.

عند النظر في أهمية علم النفس للمنهجية ، من المشروع طرح سؤال آخر لم تتم مناقشته في الأدبيات. النقطة المهمة هي أن علم النفس قد حصل على بيانات تجعل من الممكن إثبات الحاجة إلى المعرفة المنهجية كنوع من التنبؤ ، والذي بدونه يكون النشاط المعرفي لموضوع جماعي أو فردي مستحيل بشكل عام. من الواضح أن الحاجة إلى المعرفة السابقة بشكل أو بآخر ثابتة بالفعل على مستوى الإدراك الحسي وتتجلى بوضوح في حالة الإدراك العقلاني ، والأكثر من ذلك ، الإدراك العلمي المناسب. إن الاعتراف بالدور الأكثر أهمية لمثل هذه المعرفة المسبقة يؤدي تلقائيًا إلى الحاجة إلى أعمق انعكاس لها ، وهو موضوع المنهجية.

من خلال المساهمة في المعرفة المنهجية بشكل عام ، يجب على علم النفس أن يثمن بشكل كبير أهمية المنهجية في حد ذاته. علاوة على ذلك ، أكد علماء النفس منذ فترة طويلة على حاجتها الخاصة للمساعدة من المنهجية واستحالة وضع مبادئ توجيهية لبناء وتطوير علم النفس على أساس المعرفة النفسية نفسها. إن "إمكانية علم النفس كعلم هي مشكلة منهجية في المقام الأول" - كما ورد في عمل "المعنى التاريخي للأزمة النفسية" ، والمخصص بشكل خاص لمناقشة المشكلات المنهجية لبناء علم النفس العلمي. "لا يوجد علم واحد لديه الكثير من الصعوبات ، والخلافات غير القابلة للحل ، والجمع بين الاختلاف في شيء واحد ، كما هو الحال في علم النفس. موضوع علم النفس هو أصعب شيء في العالم ، وأقل قابلية للدراسة ؛ ما هو متوقع منه . " علاوة على ذلك: "لا يوجد علم آخر يمثل مثل هذا التنوع واكتمال المشكلات المنهجية ، مثل العقد الضيقة ، والتناقضات غير القابلة للحل ، مثل تناقضاتنا. لذلك ، لا يمكن للمرء أن يتخذ خطوة واحدة هنا دون اتخاذ ألف حساب وتحذير أولي".

لأكثر من نصف قرن مضى على كتابة هذا العمل (نُشر عام 1982) ، لم تتضاءل خطورة المشاكل التي صاغها

لذا ، فإن السبب الأول لاهتمام علم النفس الخاص بالتطورات المنهجية يكمن في تعقيد وتعدد استخدامات موضوع البحث نفسه ، أصالته النوعية.

السبب الثاني هو أن علم النفس قد جمع قدرًا هائلاً من المواد التجريبية التي لا يمكن تغطيتها ببساطة بدون مناهج منهجية جديدة. كلا هذين السببين مرتبطان ارتباطًا وثيقًا ببعضهما البعض ، وكذلك بالعشرات من الأسباب الأخرى ، والتي يمكن إدراجها ، مما يبرر الحاجة الخاصة لعلم النفس إلى إرشادات منهجية. لكننا نود أن نلفت انتباهكم إلى سبب آخر ، وربما هو السبب الأكثر أهمية للمتطلبات العالية للغاية لمحو الأمية المنهجية لأي بحث نفسي ، خاصة وأن هذا المطلب نادرًا ما يُناقش في صفحات الأدب النفسي. نحن نتحدث عن المسؤولية الخاصة للطبيب النفسي عن النتائج والاستنتاجات التي نشرها حول جوهر الذهن ومحددات تطوره.

الاستنتاجات القائمة على التعميم غير القانوني لنتائج الدراسات الخاصة ، ونقل البيانات التي تم الحصول عليها من دراسة الحيوانات إلى البشر ، ومن دراسة المرضى - إلى الأشخاص الأصحاء ، وما إلى ذلك ، تؤدي إلى تداول الأفكار في الوعي العام تعكس الطبيعة البشرية بشكل مشوه وتؤدي إلى عواقب اجتماعية وسياسية سلبية.

تقع مسؤولية كبيرة على عاتق علماء النفس الذين يعملون مع الناس ويشاركون في التشخيص والتنبؤ بالملاءمة المهنية ومستوى التطور وصياغة التشخيص السريري وإجراء الفحص النفسي الشرعي. يتطلب العمل في هذه المجالات تدريبًا منهجيًا ومنهجيًا جيدًا.

يجب الانتباه إلى الأخطاء المنهجية المنتشرة والنموذجية في علم النفس ، والتي تتمثل في الاقتراض غير النقدي واستخدام الأساليب والإجراءات (الاختبارات في المقام الأول) التي تم تطويرها للأشخاص من ثقافة مختلفة تمامًا ، ومجتمع اجتماعي واقتصادي مختلف.

حاولنا في هذا الفصل تلخيص الأفكار الموجودة حول المنهجية وأهدافها ومستوياتها ووظائفها. في الختام ، من الضروري التحذير من فهم الوصفات الطبية لوظائفها. يتطلب كل من العمل العلمي والمنهجي الإبداع. يتطلب العمل الصحيح منهجيًا المزيد من الإبداع. واجهت محاولات علماء النفس لتطبيق مخططات مفاهيمية جديدة تم تطويرها في المنهجية الحديثة للعلم نوعين من الصعوبات. ترتبط الصعوبة الأولى بوجود عدد معين من "درجات الحرية" في أي مخطط مفاهيمي. لذلك ، على سبيل المثال ، بين المتخصصين في مجال نهج الأنظمة (أو منهجية الأنظمة) ، هناك مناقشات حول جوهرها ، وحدود قابلية التطبيق ، والموقف من النظرية ، والتجريبية والممارسة.

تتناول المناقشات أيضًا مشاكل تصنيف الأنظمة وهيكلها ووظائفها. الأنظمة ثابتة وديناميكية ، جامدة ومرنة ، ذاتية الضبط وذاتية التنظيم ، هرمية وغير متجانسة ، متجانسة وغير متجانسة ، مترابطة وتوليفية ، دائمة ومؤقتة. هناك صعوبات في تصنيف المكونات ، والتي يمكن أن تكون جوهرية ووظيفية ، وفي تحديد أنواع العلاقات فيما بينها. يمكن أن تكون الروابط مباشرة وعكسية. كلاهما مفيد لوصف عمليات الأداء والتنمية. وبالتالي ، في إطار الدراسات المنهجية ، هناك مساحة واسعة من المخططات المفاهيمية ، تم تصميم كل منها لوصف أشياء حقيقية. هناك أيضًا إنشاءات مجردة لم تجد بعد نظيرًا حقيقيًا. لا يمكن حل مهمة استخدام هذا الجهاز الأغنى لوصف أنواع مختلفة من الواقع عن طريق الاختيار التعسفي. وبهذا ترتبط الصعوبة الثانية ، والتي تتعلق بالفعل بعلم النفس. يرجع ذلك إلى عدم تفرد تفسيرات العقلية ، فضلاً عن تنوع المهام التي يتم طرحها عند دراسة مثل هذا الكائن المعقد كما هو. لا يُنصح بتطبيق نهج الأنظمة في أي بحث نفسي. هناك عدد كبير من الدراسات المدرجة في الصندوق الذهبي لعلم النفس ، والتي أجريت دون تأثير الأفكار المنهجية والتي يصعب طرحها أو حتى "قراءتها". في الوقت نفسه ، هناك اتجاهات كاملة في علم النفس نشأت فيها مقاربة النظم ، أو على الأقل الأفكار المنهجية ، قبل أعمال لودفيغ فون برتالانفي وقبل ظهور "الحركة المنهجية" في منهجية العلم. علم النفس الحملي الجهازي ، ونظرية المعرفة الجينية النظامية لـ J. Piaget ، وكذلك النهج المولي في علم نفس Hull. بالمناسبة ، أشار برتالانفي أيضًا إلى هذه الاتجاهات ، لكن هذا لم ينقذهم من النقد اللاحق والقاسي كما هو معروف جيدًا الذي يستمر في عالم علم النفس حتى يومنا هذا. نحن نتحدث عن هذا من أجل التأكيد على أن هذا المخطط المفاهيمي المنهجي في حد ذاته أو ذاك ، بغض النظر عن المزايا التي يمتلكها ، لا يعفي المرء من العمل النظري الجاد في علم النفس على هذا النحو. الآن ليست هناك حاجة لإثبات أن نهج الأنظمة غير مناسب لتنظيم البيانات التي تم الحصول عليها (والمستلمة) في علم النفس الوظيفي التقليدي ، أو لعلم النفس الذي يعتبر الدماغ موضوع بحثه (على الرغم من عدم وجود سبب بالطبع. للشك في قابلية تطبيق نهج الأنظمة على فسيولوجيا الدماغ) ...

لا نشك في جدوى تطبيق نهج النظم في علم النفس. لكن الصعوبات المشار إليها أعلاه لا يمكن التغلب عليها ميكانيكيًا ، أي من خلال تفضيل تعسفي لمخطط مفاهيمي معين وفكرة معينة عن موضوع علم النفس. من الضروري هنا إجراء نوع من البحث التجريبي المنهجي ، حيث تساعد نتائجه في توضيح وإثبات كل من المخطط المنهجي نفسه وفكرة موضوع علم النفس. مثل هذا البحث ليس مجرد مسألة مستقبلية. إنه جاري بالفعل في كل من علم النفس العام وفي مجالاته التطبيقية. علاوة على ذلك ، هناك نتائج مثيرة للاهتمام تم الحصول عليها على أساس التقارب وحتى التداخل ، على سبيل المثال ، المخططات الهيكلية الوظيفية التي تم تطويرها في إطار نهج الأنظمة والمخططات المفاهيمية التي تم تطويرها في إطار نهج النشاط في علم النفس. ترجع الطبيعة الطبيعية لعلم النفس إلى الجمع بين المفاهيم والنهج النظامية والنشطة وتداخلها إلى حقيقة أنها نشأت في الفلسفة الماركسية. يؤثر نهج النشاط في علم النفس أيضًا على تطور المشكلات النظامية العامة ، ويؤدي إلى إثراء طرق الوسائل المنطقية للنهج النظامي. والعكس صحيح أيضا. صحيح أنه من السابق لأوانه المبالغة في تقدير النتائج المتاحة والتقليل من شأن الصعوبات القائمة في تداخل كلا النهجين.

مقدمة

"لا يمكن للتجربة أن تؤكد نظرية ما ، يمكنها فقط دحضها". أ. أينشتاين

القضايا المنهجية ذات صلة تقليديا في العالم العلمي الحديث. المنهجية هي إثبات نظري للخوارزمية المثلى للنشاط ، سواء المعرفية أو العملية ، وبالتالي فهي مهمة وتناقش خارج الإطار الزمني.

العلم نفسه مدعو لضمان أمثلية أي نشاط ، لتمكين الموضوع من تحقيق الهدف المحدد ، باتباع خوارزمية تستند إلى النظرية. ولهذا ، يحتاج العلم إلى منهجية خاصة به تعمل على تحسين أنشطة البحث.

بدأت مسألة منهجية العلم تناقش على نطاق واسع في الأدبيات ، بما في ذلك فيما يتعلق بالفكرة التي نشأت في بداية القرن العشرين بأن علوم الإنسان والثقافة والمجتمع لها مشاكلها الخاصة وأساليبها البحثية . واليوم لا يتوقف الجدل حول تحديد منهجية العلوم الطبيعية والاجتماعية والإنسانية. يطرح التساؤل حول إمكانية استخدام الأساليب العلمية الطبيعية في البحث الاجتماعي والإنساني ، أي. مسألة استمرارية الأساليب. في الوقت نفسه ، إذا قمنا بتحليل نتائج تطور العلوم المتعلقة بالإنسان والمجتمع على مدى الثلاثين عامًا الماضية ، فهناك سبب للاعتقاد بأن تطورهم يسير على طريق التقارب مع العلوم الطبيعية.

المستويات الحالية للمعرفة العلمية (التجريبية والنظرية) تسلط الضوء أيضًا على بعض القضايا المثيرة للجدل. حتى منتصف القرن العشرين ، ساد ما يسمى بـ "النهج المعياري" في البحث المنهجي ، حيث تم اختيار النظرية وعلاقتها بالتجربة كوحدة أولية للتحليل المنهجي. ولكن اتضح بعد ذلك أن عمليات تشغيل النظريات وتطويرها وتحويلها لا يمكن وصفها بشكل مناسب ، إذا استخلصنا من تفاعلها. كما اتضح أن البحث التجريبي متشابك بشكل معقد مع تطور النظريات وأنه من المستحيل تخيل اختبار النظرية بالحقائق دون مراعاة التأثير السابق للمعرفة النظرية على تكوين الحقائق التجريبية للعلم. ولكن بعد ذلك تظهر مشكلة تفاعل النظرية مع التجربة كمشكلة العلاقة مع النظام التجريبي للنظريات التي تشكل تخصصًا علميًا. في هذا الصدد ، لم يعد من الممكن اعتبار نظرية منفصلة وأساسها التجريبي كوحدة للتحليل المنهجي. هذه الوحدة هي تخصص علمي كتفاعل معقد للمعرفة على المستويين التجريبي والنظري ، المرتبط بتطويرها مع التخصصات العلمية الأخرى.

تاريخ المنهجية

يعود تاريخ المنهجية إلى العالم القديم. سقراط الذي عاش في القرن الخامس. BC مركز حقوق الانسان. فهم أهمية المنهجية في المعرفة وطور طريقته الخاصة في الأسئلة والأجوبة - طريقة سقراط (ليس من أجل لا شيء أن سقراط يعتبر مدرسًا عظيمًا ، ونشأ أفلاطون بين طلابه). آمن سقراط بروح إلهي واحد ، وخلود الروح ، والحكم والعقاب في الآخرة. تناقض عقيدته مع الدولة ، واتهمته السلطات بإفساد الشباب بأفكارهم ، وحكمت عليه بتسميم الشوكران.

آمن أفلاطون أيضًا بخلود الروح وأدرك إمكانية المعرفة من خلال الوحي.

لا يكتمل تاريخ أي فرع من فروع العلم بدون أرسطو. المنهجية ليست استثناء ، حيث تتمثل مساهمة أرسطو في تطوير المنطق بشكل أساسي. فسر الفارابي (فيلسوف عربي من القرن العاشر ، معلق لأرسطو) مهمة هذا العلم على أنها "فن" يقود العقل إلى التفكير الصحيح ، كلما كان هناك احتمال للخطأ ، ويشير إلى كل الاحتياطات. ضد الخطأ في أي وقت أو نتيجة بمساعدة العقل.

لإنشاء أساس متين للتفكير العملي ، حاول أرسطو تحليل الأشكال اللغوية واستكشاف الهيكل الرسمي لعملية الاستدلال والاستنتاجات ، بغض النظر عن محتواها. يتلخص بحث أرسطو في إيجاد مثل هذه الأشكال من التفكير التي ، إذا تم استخدامها بشكل صحيح ، لن تنتهك حقيقة نقاط البداية. لم يتم فهم الحقيقة على أنها نوع من المطلق. كانت الفكرة مختلفة. كيفية بناء التفكير بحيث يدعمون الموقف الأولي فقط (كان من الضروري إقناع المعارضين بحقيقته) ، وليس دحضه.

استند منطق أرسطو على الأحكام التالية:

1. المقدمات المنطقية صحيحة. في الوقت نفسه ، نؤكد مرة أخرى: الحقيقة تم تحديدها من قبل المُثبِّت ، أي أنها كانت تتعلق بحقيقة أن المقدمات صحيحة بالنسبة له ، في رأيه ، وليست مطلقة.

2. يجب أن تحافظ المبادئ المطبقة بشكل صحيح من المباني إلى البيانات على صحة البيانات التي تم الحصول عليها ، أي المقدمات الحقيقية تؤدي إلى نتائج حقيقية.

المبادئ الأساسية التي تعبر عن المتطلبات العامة التي يجب أن يفي بها التفكير والعمليات المنطقية بالأفكار من أجل تحقيق الحقيقة بالطرق العقلانية هي:

1. مبدأ الهوية - في عملية التفكير ، باستخدام مصطلح معين ، يجب أن نستخدمه بنفس المعنى ، ونفهم بواسطته شيئًا محددًا. على الرغم من أن الأشياء الموجودة في الواقع تتغير باستمرار ، إلا أن هناك شيئًا لا يتغير في مفاهيم هذه الكائنات. في عملية التفكير ، لا يمكنك تغيير المفاهيم دون تحفظ خاص. بمعنى آخر ، إذا قمت بتغيير معنى المصطلح ، فقم بشرطه ، وإلا فسوف يساء فهمك (على سبيل المثال ، مصطلح الكتلة يعني أشياء مختلفة في الفيزياء ، والكيمياء ، والتكنولوجيا ، والحياة اليومية ، وما إلى ذلك) ، لذلك تحتاج إلى تعرف بالضبط المفهوم الذي يتم التعبير عنه بواسطة هذه الكلمة أو تلك المجموعة أو تلك.

2. يتطلب مبدأ التناسق أن يكون التفكير متسقًا ؛ لذلك ، أثناء التأكيد على شيء ما حول شيء ما ، فإننا لا ننكر الشيء نفسه بنفس المعنى ، أي أنه يحظر في نفس الوقت قبول بعض التأكيد وإنكاره. تكون التناقضات في السياقات اللغوية ضمنية في بعض الأحيان. لذلك ، فإن القول المأثور لسقراط "أعلم أنني لا أعرف شيئًا" يخفي تناقضًا.

3. مبدأ الوسط المستبعد يقتضي عدم رفض البيان وإنكاره. لا يمكن رفض العبارة "أ" ونفي "أ" في نفس الوقت ، لأن أحدهما صحيح بالضرورة ، لأن الوضع التعسفي إما أن يحدث أو لا يحدث في الواقع. وفقًا لهذا المبدأ ، من الضروري توضيح مفاهيمنا حتى يمكن إعطاء إجابات للأسئلة البديلة. "هل أشرقت الشمس أم لا؟" من الضروري الموافقة على اعتبار ، على سبيل المثال ، أن الشمس قد طلعت ، إذا ارتفعت كلها فوق الأفق (أو بدا قليلاً من وراء الأفق) ، ولكن شيء واحد! بعد توضيح المفاهيم ، يمكننا القول عن حكمين ، أحدهما نفي الآخر ، أن أحدهما صحيح بالضرورة.

4. يتطلب مبدأ السبب الكافي أن يتم إثبات أي بيان إلى حد ما ، أي أن حقيقة البيانات لا يمكن أن تؤخذ على أساس الإيمان. تُسمى الأحكام التي يُستمد منها البيان عند تبريره (إذا اعتبرنا قواعد المنطق على أنها بيانات) أسبابًا ، لذلك يُطلق على المبدأ المعني مبدأ السبب الكافي ، مما يعني: يجب أن تكون هناك أسباب كافية لاستنتاج بيان من المبنى الأولي.

كان هذا ما يسمى بالمنطق الرسمي موجودًا في شكل غير متغير تقريبًا من وقت أرسطو إلى عصرنا. في بداية القرن العشرين ، تم تطوير منطق رمزي أو رياضي حول المنفعة ، حيث قال لايبنيز: "الطريقة الوحيدة لتحسين استنتاجاتنا هي جعلها مرئية ، مثل تلك الخاصة بالرياضيين ، حتى نتمكن من العثور على الأخطاء بأعيننا ، وإذا نشأ خلاف بين الناس ، فمن الضروري أن نقول "دعونا نحسب!" وبعد ذلك بدون أي شكليات خاصة سيكون من الممكن معرفة من هو على حق ". تحققت فكرته في بداية القرن العشرين.

لذلك ، تم تحديد حقيقة الاستنتاجات من خلال تطابق الاستنتاج مع قواعد معينة وحقيقة المقدمات الأولية. وقد تم تحديد حقيقة المقدمات الأولية من خلال رأي مؤلف المنطق. لم يركزوا على هذا ، وبدأ التفكير المنطقي والعقل بالتدريج يُعتبران من مُولِّد الحقائق.

فكرة أن التفكير البشري عقلاني ، وأن كل التفكير البشري له مقدمات لفظية هي فكرة خاطئة. يحتل المكون العقلاني في التفكير مكانًا محدودًا ، والمكون اللفظي - فقط الجزء المخصص له. هناك تفكير عاطفي يتم إنشاؤه على أساس المقارنات والترابطات الخفية ، ولا يتم وصفه بواسطة المخططات المنطقية العقلانية.

من ناحية أخرى ، يجب أن يقوم العلم على اللغة باعتبارها الوسيلة الوحيدة لإيصال الرسائل ، لذلك عندما تكون مشكلة عدم الغموض ذات أهمية قصوى ، هناك حاجة إلى مخططات منطقية.

كما كتب دبليو هايزنبرغ: "في العلوم الطبيعية نحاول استنتاج المفرد من العام: يجب فهم ظاهرة واحدة كنتيجة لقوانين عامة بسيطة. هذه القوانين العامة ، عند صياغتها بلغة ، يمكن أن تحتوي على عدد قليل فقط المفاهيم ، لأنه ، بخلاف ذلك ، لن تكون القوانين بسيطة وليست عالمية ، ومن هذه المفاهيم يجب استنباط مجموعة لا حصر لها من الظواهر المحتملة ، وفي نفس الوقت ليس فقط من الناحية النوعية والتقريبية ، ولكن أيضًا بدقة كبيرة فيما يتعلق بكل التفاصيل. غير دقيق ، لن يسمح أبدًا بالتوصل إلى مثل هذا الاستنتاج. إذا كانت هناك سلسلة من الاستنتاجات تتبع المبنى المحدد ، فإن العدد الإجمالي للأعضاء المحتملين في السلسلة يعتمد على دقة المبنى. لذلك ، في العلوم الطبيعية ، فإن المفاهيم الأساسية يجب تحديد القوانين العامة بدقة متناهية ، وهذا ممكن فقط بمساعدة التجريد الرياضي ".

قادته عقلانية أرسطو إلى رفض المفهوم الأفلاطوني لإمكانية المعرفة من خلال الوحي. شارك في هذا وجهات نظر إمبيدوكليس حول المعرفة من خلال الحواس الخمس - البصر والسمع والشم واللمس والذوق. حد هذا الموقف من إطار الإدراك بأشياء من العالم المادي. جمع أرسطو وأمر بمعرفة واسعة في مختلف العلوم في ذلك الوقت ، وتفسيراته منطقية وعقلانية للغاية.

تضمنت طريقة أرسطو العلمية الإنشاءات المنطقية ومناشدة السلطات (على سبيل المثال ، الكواكب في منطقة فوق القمر مثالية وبالتالي يجب أن تتحرك على طول مسارات مثالية - دوائر). على أساس هذه الطريقة ، في أعماله "على الروح" ، "الفيزياء" ، قدم أرسطو "الميتافيزيقيا" شرحًا كاملاً للواقع دون أي ذكر لله.

ومع ذلك ، كانت هيمنة الأسلوب العقلاني لأرسطو في نظام الإدراك هي التي أخرت تطور التفكير العلمي لفترة طويلة من الزمن ، تقريبًا طولها 2000 عام. تم الاعتراف بتعاليم المشائيين ، المبنية على أفكار أرسطو ، على أنها العقيدة الرسمية للكنيسة الكاثوليكية الرومانية. ترتبط الموافقة على الأساليب الجديدة في معرفة العلوم الطبيعية بأسماء ف. بيكون ، ر. ديكارت ، ج. جاليليو ، آي نيوتن.

تخلى جاليليو عن دراسة عقلانية بحتة للطبيعة وبدأ في الاستفادة القصوى من الملاحظة والتجربة ، والتي سهّلها اختراعه التلسكوب ، ثم الساعة. بالاشتراك مع المفكر الإنجليزي فرانسيس بيكون ، يُعتبر جاليليو مؤسس الطريقة الاستقرائية - الطريقة الرئيسية للبحث العلمي. تشمل الطريقة العلمية للاستقراء ما يلي:

1. جمع وتجميع البيانات التجريبية.

2. التعميم الاستقرائي للبيانات المتراكمة مع صياغة الفرضيات والنماذج.

3. اختبار الفرضيات بالتجربة على أساس الطريقة الاستنتاجية - استنتاج صحيح منطقيًا من افتراض بديهي لا يمكن إثبات صحته في إطار الطريقة الافتراضية الاستنتاجية.

4. رفض النماذج والفرضيات غير الملائمة وتصميمها نظرياً.

وهكذا ، يفترض بناء النظرية العلمية أن الفرضية يتم طرحها على أساس الملاحظات الأولية ، ثم يتم إعداد التجربة الأولى لاختبار هذه الفرضية (والتي يمكن تصحيحها أثناء التجارب) ، ثم يتم تعيين التجارب واحدًا تلو الآخر حتى يتم شرحها جميعًا بشكل مرضٍ في إطار نظرية واحدة.

هذه الطريقة واضحة جدًا لدرجة أن الفكر ينشأ بحيث يتبعه العلماء دائمًا. ومع ذلك ، فإن الأمر ليس كذلك - في كثير من الحالات ، عندما يكون من الصعب أو حتى المستحيل بشكل أساسي إجراء التجارب ، يتم رفع الفرضيات المشكوك فيها إلى مرتبة النظرية. ومن الأمثلة على ذلك "النظريات" التي لا يمكن التحقق منها بشكل أساسي ولا يمكن ملاحظتها مثل الداروينية ، و "نظرية" الانفجار العظيم ، و "نظريات" تطور الأرض وأصل النظام الشمسي.

استرشد ديكارت بطريقة أخرى من الإدراك في أعماله. في كتاب "الخطابات حول المنهج" ، على عكس المدرسة التي سادت الفلسفة آنذاك ، صاغ ديكارت مبادئ المعرفة العلمية للعالم. إنه يرى أساس المنهج العلمي في الإنشاءات المنطقية ، والتي ، بالإضافة إلى التجارب غير الكاملة دائمًا ، يمكنها إنشاء روابط حقيقية بين الظواهر. حدد ديكارت الأحكام الرئيسية لطريقته العقلانية للإدراك في شكل أربع قواعد. نفى ديكارت الأهمية القصوى للتجربة واتبع في الإدراك الطريقة الاستنتاجية: من بديهيات العلم (الأفكار الفطرية) إلى النتائج المنطقية (النظريات أو القوانين). كل شيء في العالم يتم وفقًا للقوانين ، ويعتبر ديكارت الكون نفسه آلية تحكمها قوانين رياضية ، ويتم تكليف الله بدور خالق المادة والحركة.

مفهوم منهج ومنهج العلم

الطريقة - مجموعة منهجية من الخطوات والإجراءات التي يجب اتخاذها لحل مشكلة معينة أو تحقيق هدف محدد. على عكس مجال المعرفة أو البحث ، فهو المؤلف ، أي الذي أنشأه شخص معين أو مجموعة من الأشخاص ، مدرسة علمية أو عملية. نظرًا لمحدودية نطاق العمل والنتيجة ، تميل الأساليب إلى أن تصبح قديمة ، وتتحول إلى طرق أخرى ، وتتطور وفقًا للوقت ، وإنجازات الفكر التقني والعلمي ، واحتياجات المجتمع. عادة ما تسمى مجموعة الطرق المتجانسة النهج. إن تطوير الأساليب هو نتيجة طبيعية لتطور الفكر العلمي.

المنهجية لها معنيان رئيسيان:

1) نظام من الأساليب والتقنيات والعمليات المستخدمة في مجال معين من النشاط (في العلوم والسياسة والفن وما إلى ذلك) ؛

2) عقيدة هذا النظام ، نظرية المنهج.

لذلك ، فإن منهجية العلم تدرس بنية وتطوير المعرفة العلمية ووسائل وأساليب البحث العلمي ، وطرق إثبات نتائجه ، وآليات وأشكال تطبيق المعرفة في الممارسة. ومع ذلك ، من الخطأ اختزال المنهجية بالكامل إلى العقلانية. "كل ما هو موجود لا ينقسم إلى عقل بدون باقي" ، حيث توجد أيضًا وسائل وطرق غير عقلانية للإدراك.

لذا ، فإن الطريقة (بشكل أو بآخر) هي مجموعة من القواعد والأساليب وقواعد المعرفة والعمل. إنه نظام من الوصفات والمبادئ والمتطلبات التي توجه الموضوع نحو حل مشكلة معينة ، وتحقيق نتيجة معينة في مجال نشاط معين. إنه يضبط البحث عن الحقيقة ، ويسمح (إذا كان ذلك صحيحًا) بتوفير الوقت والجهد ، والمضي قدمًا نحو الهدف في أقصر الطرق. وتتمثل الوظيفة الرئيسية لهذه الطريقة في تنظيم النشاط المعرفي وغيره من أشكال النشاط.

الطريقة ليست شيئًا بلا موضوع ، موجود بشكل منفصل وخارج الموضوع. يتضمن الأخير دائمًا طريقة ولا ينفصل عنها. بعبارة أخرى ، "الإنسان هو مركز كل منهجية" (فوير باخ). أي طريقة هي وسيلة ، وسيلة لضمان وتحقيق هدف ، ولها طابع فعال ونظام من اللوائح.

يحدد تنوع مجالات النشاط البشري مجموعة متنوعة من الأساليب التي يمكن تأهيلها وفقًا لمعايير مختلفة. بادئ ذي بدء ، من الضروري إبراز أساليب النشاط الروحي (المثالي والنظري) والمادي. في الوقت نفسه ، يمكن تصنيف الأساليب وفقًا للفئات الفلسفية إلى مفردة ومحددة وعامة ؛ لنطاق التطبيق وحجمه - في فردي ، محدد ، عام وعام (عالمي).

فيما يتعلق بأساليب العلم ، قد تكون هناك عدة أسس لتقسيمها إلى مجموعات. لذلك ، اعتمادًا على الدور والمكان في عملية المعرفة العلمية ، يتم تقسيم الأساليب إلى طرق رسمية ومحتوى ، وتجريبية ونظرية ، وأساليب بحث وتدريس ، إلخ. هناك أيضًا طرق نوعية وكمية ، وطرق للإدراك المباشر والوسيط ، وأصلية وتعسفية ، وما إلى ذلك.

إن المفهوم متعدد المستويات للمعرفة المنهجية ناجح تمامًا في العلوم الحديثة. في هذا الصدد ، يمكن تقسيم طرق المعرفة العلمية ، حسب درجة العالمية ومجال النشاط ، إلى عدة مجموعات رئيسية:

1. الأساليب الفلسفية (ديالكتيكية ، ميتافيزيقية ، تحليلية ، حدسية وغيرها).

2. طرق البحث العلمي العامة (المعلومات ، النموذج ، التماثل ، التركيب ، الوظيفة ، النظام ، العنصر ، إلخ).

3. طرق البحث متعدد التخصصات كمجموعة من الصور التركيبية والتكاملية التي تستخدم عند تقاطعات العلوم ، بما في ذلك مجموعات العلوم التي تعمل ضمن شكل معين من حركة المادة.

4. مناهج العلوم الخاصة ، أي مجموعة الصور ، ومبادئ الإدراك للتقنيات والإجراءات المدروسة التي يتم استخدامها في مجال أو آخر من مجالات علم معين.

وبالتالي ، فإن نظامًا معقدًا وديناميكيًا ومتكاملًا لطرق مختلفة من مستويات مختلفة ومجالات نشاط واتجاهات يتم تنفيذها مع مراعاة الظروف المحددة والوظائف في المعرفة العلمية.

يتم إجراء أي بحث علمي بأساليب وطرق معينة وفق قواعد معينة. يُطلق على التدريس حول نظام هذه التقنيات والأساليب والقواعد المنهجية. ومع ذلك ، فإن مفهوم "المنهجية" في الأدب يستخدم في معنيين:

1) مجموعة من الأساليب المستخدمة في أي مجال من مجالات النشاط (علم ، سياسة ، إلخ) ؛

2) عقيدة المنهج العلمي في الإدراك.

| الموسوعة السوفيتية العظمى. الطبعة الثالثة. - م: الموسوعة السوفيتية ، 1968-1979 | "المنهجية (من" الطريقة "و" المنطق ") - عقيدة الهيكل والتنظيم المنطقي والأساليب ووسائل النشاط" |

| القاموس الموسوعي الفلسفي. - م: سوف. موسوعة 1983 | "المنهجية هي نظام مبادئ وطرق تنظيم وبناء الأنشطة النظرية والعملية ، وكذلك التدريس حول هذا النظام" |

| القاموس الفلسفي. إد. مم. روزنتال | "المنهجية - 1) مجموعة من تقنيات البحث المستخدمة في أي علم ؛ 2) عقيدة أسلوب الإدراك وتحويل العالم " |

| Kokhanovsky V.P. أساسيات فلسفة العلوم: كتاب مدرسي لطلاب الدراسات العليا | "لمفهوم" المنهجية "معنيان رئيسيان: نظام من أساليب وتقنيات معينة تستخدم في مجال معين من النشاط (في العلوم والسياسة والفن وما إلى ذلك) ؛ عقيدة هذا النظام ، النظرية العامة للطريقة ، النظرية في العمل " |

| في. كريفسكي | المنهجية كطريقة ووسيلة للتواصل بين العلم والممارسة |

لفترة طويلة ، كانت المنهجية تعتبر حرفيًا بمثابة تعليم حول أساليب النشاط (الطريقة و "الشعارات" - التدريس). مثل هذا الفهم للمنهجية حصر موضوعها في تحليل الأساليب (بدءًا من R. ديكارت). وهذا الفهم للمنهجية كان له أساسه التاريخي: في ظروف المجتمع الطبقي ، تقسيم العمل إلى عمل عقلي وبدني (وفقًا لكارل ماركس) ، حددت مجموعة صغيرة نسبيًا من أفراد "العمل العقلي" أهداف النشاط ، وبقية عمال "العمل البدني" كان لديهم هذه الأهداف لتحقيقها وتحقيقها. هذه هي الطريقة التي تم بها تشكيل المخطط النفسي للنشاط ، الكلاسيكي في ذلك الوقت: الهدف - الدافع - الطريقة - النتيجة. تم تحديد الهدف لشخص كما لو كان "من الخارج" - طالب في المدرسة كمعلم ، وعامل في مصنع كرئيس ، وما إلى ذلك ؛ كان الدافع إما "فُرض" على شخص من الخارج ، أو كان عليه تكوينه لنفسه (على سبيل المثال ، دافع - لكسب المال من أجل إطعام نفسه وعائلته). وهكذا ، بالنسبة لغالبية الناس ، لم يكن هناك سوى طريقة واحدة للتعبير الحر عن قوتهم ، للإبداع: المرادف هو الطريقة. ومن هنا جاء الفهم الضيق السائد للمنهجية.

تقليديا ، طورت الفكرة أن المنهجية مرتبطة بالكامل تقريبًا بالعلم والنشاط العلمي. لكن النشاط العلمي ليس سوى نوع من الأنواع المحددة للنشاط البشري ، إلى جانب الفن والدين والفلسفة. جميع الأنشطة البشرية المهنية الأخرى عملية. يجب أيضًا تغطية كل هذه الأنواع من الأنشطة من خلال مفهوم المنهجية ، بما في ذلك مفهوم منهجية النشاط العملي ، ومنهجية النشاط الفني ، إلخ.

في العلوم الإنسانية ، في العلوم الاجتماعية ، نظرًا لمستوى التطور غير الكافي سابقًا لجهازهم النظري ، هناك ميل للإشارة إلى المنهجية جميع التركيبات النظرية التي هي على مستوى أعلى من التجريد من التعميمات الأكثر انتشارًا والأكثر رسوخًا . على سبيل المثال ، V.I. يحدد Zagvyazinsky منهجية علم أصول التدريس على النحو التالي: "منهجية التدريس هي عقيدة المعرفة التربوية وعملية الحصول عليها ، أي المعرفة التربوية. ويشمل:

1) التدريس حول بنية ووظيفة المعرفة التربوية ، بما في ذلك حول المشاكل التربوية ؛

2) أحكام أولية ، أساسية ، أساسية ، فلسفية ، علمية وتربوية عامة (نظريات ، مفاهيم ، فرضيات) لها معنى منهجي ؛

3) عقيدة مناهج الإدراك التربوي (المنهجية بالمعنى الضيق للكلمة).

بدأت المنهجية على هذا النحو ، ومنهجية العلم في المقام الأول ، في الحقبة السوفيتية تتشكل فقط في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي. منهجية العلم بفضل أعمال ب.ف. كوبنين ، ف. ليكتورسكي ، ف. سادوفسكي ، في. شفيريفا ، جي بي. شيدروفيتسكي ، إي. بدأ يودين وغيره من المؤلفين في التطور. للتغلب على الضغط الأيديولوجي ، قسم هؤلاء العلماء المنهجية (مع الأخذ في الاعتبار منهجية العلم فقط) إلى أربعة مستويات أساسية:

أدى هذا التقسيم إلى حقيقة أنه كان على العلماء التعامل مع المنهجية أو استخدامها في أبحاثهم فقط في "أرضية" معينة - بشكل منفصل. المستويان العلويان الأول والثاني من البناء أعلاه لهيكل المنهجية محجوزان للفلاسفة. لكن الفلاسفة أنفسهم لا يجرون بحثًا علميًا محددًا (باستثناء البحث الفلسفي الصحيح). إنهم يحللون فقط النتائج الأكثر عمومية التي تم الحصول عليها في مختلف فروع المعرفة العلمية في الدراسات السابقة ، كقاعدة عامة ، في العقود الماضية أو حتى القرون. لذلك ، يجب أن تُنسب أعمالهم بشكل أساسي إلى نظرية المعرفة كعلم للإدراك ، ومنطق العلم ، وما إلى ذلك ، أي إلى تلك الجوانب المرتبطة بالعلم كنظام راسخ للمعرفة العلمية (مات النشاط الماضي ، فقط نتائجها). والعلماء - ممثلو علوم محددة: الفيزيائيون والكيميائيون والمعلمون ، إلخ. - هناك حاجة إلى منهجية (مثل علم تنظيم الأنشطة - انظر أدناه) كسلاح لنشاطهم الخاص لإجراء أبحاثهم الخاصة التي يتم إجراؤها في الوقت الحاضر. يتم تخصيص المستوى الثالث من الأعلى ، كما كان ، لمنهجيين في العلوم المحددة - منهجيون في الفيزياء ، وعلم الأحياء ، وعلم النفس ، إلخ. لكن الموقف ، وموقف هؤلاء المنهجيّين "معلّق" - لم يعودوا فلاسفة ، لكنهم أيضًا ليسوا علماء مناسبين ، يكتسبون معرفة علمية جديدة. وكقاعدة عامة ، فإن هؤلاء المنهجيين لا يتعمقون في أساليب وتقنيات محددة للبحث العلمي. لذلك ، نادرًا ما تكون نتائجهم ذات أهمية للباحثين في مجالات موضوعية محددة. ويبدو أن العلماء "البسطاء" (الطابق الرابع) يجب أن ينخرطوا في أساليب وتقنيات بحثية محددة ، غالبًا في عزلة كبيرة أو كاملة عن الطوابق العليا لمنهجية كهذه.

المنهجية هي عقيدة تنظيم الأنشطة. يحدد هذا التعريف بشكل لا لبس فيه موضوع المنهجية - تنظيم الأنشطة. من الضروري النظر في محتوى مفهوم "المنظمة".

منظمة -

1) النظام الداخلي ، تنسيق التفاعل بين الأجزاء المتمايزة والمستقلة إلى حد ما من الكل ، بسبب هيكلها ؛

2) مجموعة من العمليات أو الإجراءات التي تؤدي إلى تكوين وتحسين العلاقات بين أجزاء من الكل ؛

3) جمعية من الأشخاص الذين ينفذون بشكل مشترك برنامجًا أو هدفًا معينًا ويتصرفون على أساس إجراءات وقواعد معينة.

يعني تنظيم نشاط ما ترتيبه في نظام متكامل بخصائص محددة بوضوح ، وهيكل منطقي وعملية تنفيذه - هيكل زمني (ينطلق المؤلفون من زوج من الفئات الديالكتيكية "التاريخية (الزمنية) والمنطقية"). تتضمن البنية المنطقية المكونات التالية: الموضوع ، الشيء ، الشيء ، الأشكال ، الوسائل ، أساليب النشاط ، نتائجه. الخارجية فيما يتعلق بهذا الهيكل هي الخصائص التالية للنشاط: الميزات والمبادئ والشروط والمعايير.

يحتوي مخطط هيكل المنهجية على المكونات الهامة التالية:

يسمح هذا الفهم وبناء المنهجية ، من موقع موحد ومنطق موحد ، بتعميم المناهج والتفسيرات المختلفة لمفهوم "المنهجية" المتوفرة في الأدبيات واستخدامها في مجموعة متنوعة من الأنشطة. كل علم له منهجيته الخاصة.

المستويات الرئيسية للمنهجية:

أنواع المنهجية:

1) المنهجية العامة - عالمية فيما يتعلق بجميع العلوم ويتضمن محتواها الأساليب العلمية الفلسفية والعامة للإدراك.

2) المنهجية الخاصة - تستخدم لمجموعة من العلوم القانونية ذات الصلة ، والتي تتكون من أساليب الإدراك الفلسفية والعلمية العامة والخاصة ، على سبيل المثال ، الظواهر القانونية للدولة.

3) منهجية البحث العلمي لعلم معين - يتضمن المحتوى أساليب الإدراك الفلسفية والعلمية العامة والخاصة والخاصة ، على سبيل المثال ، منهجية الطب الشرعي وعلم الإجرام والعلوم الأخرى.

يشير مصطلح "المنهجية" (المنهجية اليونانية - طريقة البحث أو الإدراك ، الشعارات - مفهوم ، تعليم) إلى مجموعة من الأساليب والتقنيات وعمليات الأساس العملي أو النظري للواقع ، أي طريق المعرفة.

المنهجية:

- هذا هو مذهب الأسلوب العلمي للإدراك ؛ المبادئ الأساسية أو مجموعة من تقنيات البحث المستخدمة في أي علم.

هذا هو مذهب مبادئ البحث للنشاط المعرفي البشري ، وهو نظام مفتوح من مناهج متعددة الأبعاد ومتعددة المستويات لإدراك الظواهر في تكييفها التاريخي واستمراريتها وعالميتها ، والتي يتم تحسينها على أساس التجربة والحجج النقدية.

من وجهة نظر فلسفية ، هذه هي عقيدة الطريقة ، والنظر في تطابق الطريقة مع موضوع البحث ، فهي تسعى إلى إنشاء نظام متكامل لمبادئ النشاط.

في العلم الحديث ، يتم تطبيق مصطلح "المنهجية" على ثلاثة مستويات مختلفة من المعرفة العلمية.

1. المنهجية العامة هي مجموعة من المبادئ العامة وطرق التنظيم (البناء) ومعايير موثوقية المعرفة العلمية ، يستكشف قوانين تطوير المعرفة العلمية ككل. ومن الأمثلة على ذلك مبادئ الحتمية ، والتنمية ، والمراسلات ، والتكامل ، وما إلى ذلك.

2. المنهجية الخاصة - نظام من المبادئ الخاصة ، والمسلمات ، والمنشآت ، وما إلى ذلك ، يتم تطبيقها على مجال معين من المعرفة ، بناءً على قوانين العلوم الفردية ، وخصائص إدراك الظواهر الفردية.

3. الأساليب المنهجية - مجموعة متنوعة من طرق البحث والتجارب والتجارب ، إلخ.

في العلم ، تم تطوير عدد كبير من تعريفات "المنهجية" ، والتي تتحدث عن مدى تعقيد وتنوع هذا المفهوم العلمي. أساس المنهجية العامة والخاصة هو منهجية العلم.

منهجية العلوم - جزء من علم العلم ، يستكشف بنية المعرفة العلمية ، ووسائل وطرق المعرفة العلمية ، وطرق إثبات المعرفة وتنميتها.

الهدف الرئيسي لمنهجية العلم هو دراسة تلك الأساليب والوسائل والتقنيات التي يتم من خلالها اكتساب المعرفة الجديدة حول العلم وإثباتها. ولكن بالإضافة إلى هذه المهمة الرئيسية ، تدرس المنهجية أيضًا بنية المعرفة العلمية بشكل عام ، ومكان ودور مختلف أشكال المعرفة وأساليب التحليل وبناء أنظمة المعرفة العلمية المختلفة (3).

يتم تقديم حل منهجي للمشاكل المنهجية في مفهوم منهجي تم إنشاؤه على أساس بعض مبادئ (المعرفة) المعرفية. يتأثر المفهوم المنهجي ليس فقط بالمبادئ الفلسفية. نظرًا لأنها نظرية في بنية المعرفة العلمية وتطورها ، بقدر ما هي - بدرجة أو بأخرى - موجهة أيضًا نحو العلم وتاريخه. من الضروري الإشارة إلى حقيقة أخرى تؤثر على المفهوم المنهجي ، والمفاهيم السابقة والموجودة معًا. ينشأ كل مفهوم جديد ويتطور في البيئة التي أنشأها أسلافه. النقد المتبادل للمفاهيم المتنافسة ، والمشاكل التي تطرحها ، وحلول هذه المشاكل ، وأساليب الجدل ، والمصالح السائدة في الوقت الحالي - كل هذا يشكل ضغطًا حتمًا على المفهوم المنهجي الجديد. يجب عليها تطوير موقفها الخاص تجاه جميع المواد السابقة: قبول أو رفض الحلول الحالية للمشكلات ، والاعتراف بالمشكلات التي تمت مناقشتها باعتبارها ذات مغزى أو تجاهل بعضها كمشكلات زائفة ، وتطوير نقد للمفاهيم الحالية ، وما إلى ذلك. بالنظر إلى أن المفهوم المنهجي يتأثر ، من ناحية ، بالفلسفة ، ومن ناحية أخرى ، يركز دائمًا على مجالات معينة من المعرفة العلمية ، فمن السهل فهم سبب وجود مجموعة كبيرة ومتنوعة من المفاهيم المنهجية في هذا المجال (10).

أصبحت منهجية العلم مجالًا مستقلاً للبحث في منتصف القرن التاسع عشر. يرتبط توسيع نطاق المشكلات المنهجية ببحوث B. Bolzano، E. Mach، Zh.A. بوانكاريه. منذ نهاية العشرينات من القرن العشرين. تم الحصول على التأثير الأكبر في منهجية العلم من خلال مفهوم الوضعية المنطقية (M. ماخ والذرية المنطقية لب. راسل ول. فيتجنشتاين. نظرت الوضعية المنطقية إلى العلم على أنه نظام من العبارات يستند إلى جمل "بروتوكول" خاصة تصف التجارب الحسية وتصورات الموضوع. رأى الوضعيون اللاصقون أن المهمة الرئيسية لمنهجية العلم في التحليل المنطقي للغة العلم من أجل القضاء على التصريحات الزائفة منها ، والتي نسبوا إليها في المقام الأول بيانات ذات طبيعة فلسفية.

منذ نهاية الخمسينيات من القرن العشرين. ينصب التركيز على مشاكل تحليل تطور العلوم. تظهر المفاهيم التي تدعي وصف تطور المعرفة العلمية ككل أو في فترات منفصلة. المفاهيم المنهجية لـ K. Popper ، نظرية الثورات العلمية لـ T. Kuhn ، النموذج التاريخي لتطور المعرفة العلمية لـ S. تتميز هذه المفاهيم بعلاقة وثيقة مع تاريخ العلم وموقف نقدي تجاه نموذج العلم الجديد.

في العالم العلمي الحديث ، تبرز المشكلات التالية: تحليل بنية النظريات العلمية ووظائفها ؛ مفهوم القانون العلمي. إجراءات اختبار وتأكيد ودحض النظريات والقوانين والفرضيات العلمية ؛ طرق البحث العلمي. إعادة بناء تنمية المعرفة العلمية. في الوقت نفسه ، بالنسبة للبحث العلمي من وجهة نظر منهجية العلم الحديثة ، فإن ما يلي هو سمة:

وجود موضوع بحث محدد ؛

حل متمايز للمهام المعرفية (تحديد الحقائق ، تطوير طرق القياس) ، المنطقي (اشتقاق بعض الأحكام من البعض الآخر ، إنشاء الروابط بينها) والنظرية (توضيح الأسباب ، بيان المبادئ ، صياغة الفرضيات والقوانين) ؛

تمييز واضح بين الحقائق والفرضيات الثابتة ؛

شرح وتوقع الحقائق والظواهر.

تعتمد المنهجية على مفاهيم علمية عامة ، وهي عناصرها البنيوية ومحتوياتها وتمثل الأسس المنهجية للمعرفة العلمية.

المنهجية - تدريس طرق ومبادئ المعرفة. من الممكن تحديد فهمين على الأقل للمنهجية ، تم تطويرهما: 1) كفهم للطريقة بالمعنى الواسع المشار إليه ، مقدمًا في انعكاس نظرية المعرفة ، و 2) كعقيدة لنظام الأساليب (بالمعنى الضيق) ، والذي بواسطته ، في إطار علم معين ، في سياق البحث النظري أو النظري التجريبي يختبر معقولية (أو حقيقة) نظرية (أو فرضية نظرية).

وبالتالي ، في منهجية علم النفس ، يجب أن يكون هناك فهم فلسفي عام للطريقة وعلاقتها بمبادئ الإدراك ، بالإضافة إلى فهم أكثر تفصيلاً للطرق التي تم تطويرها في منهجية العلم (أو في علم العلوم) كنظام لطرق البحث المتعلقة بالواقع المدرك.

المستويات: تتكون المعرفة المنهجية من عدة مستويات هيكلية. يميز مؤلفون مختلفون هذه المستويات بطرق مختلفة. لذلك ، في أعمال V.A. يادوف وج. حدد أندريفا ثلاثة مستويات من المعرفة المنهجية:

1) فيلوسوفسكي

2) علمي عام

3) علمي محدد

في. دروزينين - خمسة:

1) نهج منهجي

2) منظمات البحث

4) الاستقبال المنهجي

5) التقنيات

في علم النفس الروسي ، أصبح النموذج الهيكلي للمعرفة المنهجية واسع الانتشار ، حيث يتم تمييز أربعة مستويات من Dinchenko و Yudin:

· مستوى المنهج الفلسفي.

· مستوى المنهجية العلمية العامة.

· مستوى المنهجية العلمية المحددة.

· مستوى الإجراءات وتقنيات البحث (Sadovsky V.N.، 1980، Yudin E.G.، 1978، Zinchenko V.P. and Smirnov S.D.، 1983) Reader. 1.2.).

مستوى المنهجية الفلسفية هو المعرفة الفلسفية التي يتم الحصول عليها باستخدام أساليب الفلسفة وعادة ما يتم تطويرها من قبل الفلاسفة المحترفين. وفقًا لـ E.G. Yudina (Zinchenko VP، Smirnov SD، 1983) ، تؤدي الفلسفة دورًا منهجيًا مزدوجًا: "أولاً ، تقوم بالنقد البناء للمعرفة العلمية من وجهة نظر شروط وحدود تطبيقها ، وكفاية أساسها المنهجي و الاتجاهات العامة لتنميتها. ثانيًا ، توفر الفلسفة تفسيرًا للرؤية العالمية لنتائج العلم - بما في ذلك النتائج المنهجية - من وجهة نظر صورة معينة للعالم ". إن المنهجية الفلسفية ، التي أصبحت جزءًا لا يتجزأ من نظرة عالم النفس للعالم ، تحدد صياغة البحث والمهام العملية من قبله ، وتحدد أهم متطلبات النظرة العالمية لرؤية الواقع الذي يتعامل معه العالم أو الممارس ، وبالتالي ، فإن هذا المستوى في هيكل المعرفة المنهجية يمكن أن تسمى بحق النظرة الفلسفية والعالمية ...

مستوى المنهجية العلمية العامة ، أو المبادئ العلمية العامة وأشكال البحث ، كما لاحظ ف. زينتشينكو و S.D. سميرنوف ، تطور فقط في القرن العشرين. يتضمن مفاهيم علمية جوهرية (على سبيل المثال ، مفهوم V.I.Vernadsky عن noosphere) ، والنظم المفاهيمية العالمية (tectology من قبل AA مفهوم autopoiesis بواسطة U Maturana و F. منهجية تصميم نظام G.P. يمكن أيضًا أن يُعزى Shchedrovitsky إلى مستوى المنهجية العلمية العامة.

مستوى المنهجية العلمية المحددة قابلة للتطبيق على علم معين والمهام المعرفية الخاصة به. تم تطوير منهجية هذا المستوى بشكل أساسي من قبل متخصصين في هذا المجال المعرفي. في هذا المستوى من البحث المنهجي ، يتم تجسيد المبادئ العلمية الفلسفية والعامة وتحويلها فيما يتعلق بعلم معين والواقع الذي يدرسه. لم يثبت كل مبتكري النظريات النفسية المهمة أنهم خبراء منهجيات في علم النفس. من بين أولئك الذين كان لهم تأثير هائل على منهجية علم النفس والممارسة كان دبليو وندت ، ز. فرويد ، ك. ليفين ، إل. فيجوتسكي ، جيه بياجيه ، ج.ألبورت ، جيه كيلي ، وفي عصرنا - ر. ستيرنبرغ.

يرتبط مستوى إجراءات وتقنية البحث بممارسة البحث. يمثل القواعد والمتطلبات لأساليب إجراء البحث والعمل العملي. في علم النفس ، يشمل ، على سبيل المثال ، معايير إجراء البحوث النفسية التجريبية وتصنيف أنواع التجارب (Gottsdanker R. ، 1982 ، Druzhinin VN ، 2002) ، ومتطلبات تطوير طرق التشخيص النفسي وتصنيفها (Burlachuk LF ، موروزوف إس إم ، 1998). المعايير المنهجية (بشكل صريح أو ضمني) موجودة أيضًا في علم النفس العملي ، لكن هذا المجال من المنهجية النفسية لم يتم تطويره بعد بشكل كافٍ.