Толстой после бала тема и основная мысль. «После бала» анализ (идея, тема, жанр)

История создания произведения Толстого «После бала»

Рассказ «После бала» написан в 1903 году, опубликован уже после смерти писателя в 1911 году. В основе рассказа лежит действительное событие, о котором Толстой узнал, когда студентом жил вместе с братьями в Казани. Его брат Сергей Николаевич полюбил дочь местного воинского начальника Л.П. Корейша и собирался на ней жениться. Но после того как Сергей Николаевич увидел жестокое наказание, которым командовал отец любимой девушки, он пережил сильное потрясение. Он перестал бывать в доме Корейша и отказался от мысли о женитьбе. Эта история так прочно жила в памяти Толстого, что много лет спустя он описал ее в рассказе «После бала». Писатель раздумывал над названием рассказа. Было несколько вариантов: «Рассказ о бале и сквозь строй», «Дочь и отец» и др. В результате рассказ получил название «После бала».

Писателя волновала проблема: человек и среда, влияние обстоятельств на поведение человека. Может ли человек сам управлять собой или все дело в среде и обстоятельствах.

Род, жанр, творческий метод анализируемого произведения

«После бала» — прозаическое произведение; написано в жанре рассказа, так как в центре повествования находится одно важное событие из жизни героя (потрясение от увиденного после бала) и текст небольшой по объёму. Надо сказать, что на склоне лет Толстой проявлял особый интерес к жанру рассказа.

В рассказе изображены две эпохи: 40-е годы XIX века, время правления Николая и время создания рассказа. Писатель восстанавливает прошлое, чтобы показать, что и в настоящем ничего не изменялось. Он выступает против насилия и гнета, против бесчеловечного отношения к людям. Рассказ «После бала», как и все творчество Л.Н. Толстого, связан с реализмом в русской литературе.

Тематика произведения

Толстой раскрывает в рассказе «После бала» одну из безотрадных сторон жизни николаевской России — положение царского солдата: двадцатипятилетний срок службы, бессмысленная муштра, полное бесправие солдат, проведение сквозь строй в качестве наказания. Однако основная проблема в рассказе связана с вопросами нравственными: что формирует человека — общественные условия или случай. Единичное происшествие стремительно меняет отдельную жизнь («Вся жизнь переменилась от одной ночи, или скорее утра», — рассказывает герой). В центре изображения в рассказе мысль о человеке, который способен разом отбросить сословные предрассудки.

Идея рассказа раскрывается с помощью определенной системы образов и композиции. Основные герои — Иван Васильевич и полковник, отец девушки, в которую был влюблен рассказчик, — через образы которых решается главная проблема. Автор показывает, что социум и его структура, а не случай влияют на личность.

В образе полковника Толстой разоблачает объективные социальные условия, искажающие натуру человека, прививающие ему ложные понятия о долге.

Идейное содержание раскрывается через изображение эволюции внутреннего чувства рассказчика, его ощущения мира. Писатель заставляет задуматься над проблемой ответственности человека за окружающее. Именно сознанием этой ответственности за жизнь общества отличается Иван Васильевич. Юноша из богатой семьи, впечатлительный и восторженный, столкнувшись со страшной несправедливостью, резко изменил свой жизненный путь, отказавшись от всякой карьеры. «Мне было до такой степени стыдно, что, не зная, куда смотреть, как будто я был уличен в самом постыдном поступке, я опустил глаза и поторопился уйти домой». Свою жизнь он посвятил тому, чтобы помогать другим людям: «Скажите лучше: сколько бы людей никуда не годились, кабы вас не было».

В рассказе Л.Н. Толстого все контрастно, все показано по принципу антитезы: описание блестящего бала и страшного наказания на поле; обстановка в первой и второй частях; грациозная прелестная Варенька и фигура татарина с его страшной, неестественной спиной; отец Вареньки на балу, вызывавший у Ивана Васильевича восторженное умиление, и он же — злобный, грозный старик, требующий от солдат исполнения приказания. Изучение общего построения рассказа становится средством раскрытия его идейного содержания.

Характер конфликта

Анализ произведения показывает, что основа конфликта этого рассказа заложена, с одной стороны, в изображении двуликости полковника, с другой — в разочаровании Ивана Васильевича.

Полковник был очень красивый, статный, высокий и свежий старик. Ласковая, неторопливая речь подчеркивала его аристократическую сущность и вызывала еще больше восхищения. Варенькин отец был настолько мил и любезен, что располагал к себе всех, в том числе и главного героя рассказа. После бала в сцене наказания солдата на лице полковника не осталось ни одной милой, добродушной черты. Не осталось ничего от человека, который был на балу, а появился новый, грозный и жестокий. Один только гневный голос Петра Владиславовича внушал страх. Иван Васильевич так описывает наказание солдата: «И я видел, как он своей сильною рукой в замшевой перчатке бил по лицу испуганного малорослого слабосильного солдата за то, что он недостаточно сильно опустил свою палку на красную спину татарина». Иван Васильевич не может любить просто одного человека, ему нужно непременно любить весь мир, понимать и принимать его целиком. Поэтому вместе с любовью к Вареньке герой любит и ее отца, восхищается им. Когда же он сталкивается в этом мире с жестокостью и несправедливостью, рушится все его ощущение гармоничности, целостности мира, и он предпочитает не любить никак, чем любить частично. Я не волен изменить мир, победить зло, но я и только я волен согласиться или не согласиться участвовать в этом зле — вот логика рассуждений героя. И Иван Васильевич сознательно отказывается от своей любви.

Основные герои

Основные герои рассказа — юноша Иван Васильевич, влюбленный в Вареньку, и отец девушки полковник Петр Владиславович.

Полковник, красивый и крепкий человек лет пятидесяти, внимательный и заботливый отец, который носит домодельные сапоги, чтобы одевать и вывозить любимую дочь. Полковник искренен и на балу, когда танцует с любимой дочерью, и после бала, когда, не рассуждая, как ревностный николаевский служака, прогоняет сквозь строй беглого солдата. Он, несомненно, верит в необходимость расправы с тем, кто преступил закон. Именно эта искренность полковника в разных жизненных ситуациях больше всего ставит в тупик Ивана Васильевича. Как понять того, кто искренне добр в одной ситуации и искренне зол в другой? «Очевидно, он знает что-то такое, чего я не знаю... Если бы я знал то, что он знает, я бы понимал и то, что видел, и это не мучило бы меня». Иван Васильевич почувствовал, что в этом противоречии повинно общество: «Если это делалось с такой уверенностью и признавалось всеми необходимым, то, стало быть, они знали что-то такое, чего я не знал».

Иван Васильевич, скромный и порядочный молодой человек, потрясенный сценой избиения солдат, не в состоянии понять, почему это возможно, почему существуют порядки, для охраны которых нужны палки. Потрясение, пережитое Иваном Васильевичем, перевернуло его представления о сословной нравственности: ему стали внятны мольба татарина о милосердии, сострадание и гнев, звучащие в словах кузнеца; сам того не сознавая, он разделяет высшие человеческие законы нравственности.

Сюжет и композиция

В ходе анализа произведения мы приходим к выводу, что сюжет рассказа незамысловат. Иван Васильевич, убежденный, что среда не влияет на образ мыслей человека, а все дело в случае, рассказывает историю своей юношеской влюбленности в красавицу Вареньку Б. На балу герой знакомится с отцом Вареньки, очень красивым, статным, высоким и «свежим стариком» с румяным лицом и роскошными усами, полковником. Хозяева уговаривают его протанцевать мазурку с дочерью. Во время танца пара привлекает всеобщее внимание. После мазурки отец подводит Вареньку к Ивану Васильевичу, и остаток вечера молодые люди проводят вместе.

Иван Васильевич возвращается домой под утро, но не может уснуть и отправляется бродить по городу в направлении дома Вареньки. Издалека он слышит звуки флейты и барабана, которые без конца повторяют одну и ту же визгливую мелодию. На поле перед домом Б. он видит, как прогоняют через строй солдат какого-то татарина за побег. Командует экзекуцией отец Вареньки, красивый, статный полковник Б. Татарин умоляет солдат «помилосердствовать», но полковник строго следит, чтобы солдаты не давали ему ни малейшей поблажки. Один из солдат «мажет». Б. бьет его по лицу. Иван Васильевич видит красную, пеструю, мокрую от крови спину татарина и ужасается. Заметив Ивана Васильевича, Б. делает вид, что незнаком с ним, и отворачивается.

Иван Васильевич думает, что, вероятно, полковник прав, раз все признают, что он поступает нормально. Однако он не может понять причин, которые заставляли Б. жестоко бить человека, а не поняв, решает не поступать на военную службу. Любовь его идет на убыль. Так один случай переменил его жизнь и взгляды.

Весь рассказ — это события одной ночи, о которых герой вспоминает через много лет. Композиция рассказа четкая и ясная, в ней логично выделяются четыре части: большой диалог в начале рассказа, подводящий к повествованию о бале; сцена бала; сцена экзекуции и заключительная реплика.

«После бала» построен как «рассказ в рассказе»: начинается тем, что почтенный, много повидавший в жизни и, как добавляет автор, искренний и правдивый человек — Иван Васильевич в разговоре с друзьями утверждает, что жизнь человека складывается так или иначе вовсе не от влияния среды, а из-за случая, и в доказательство этого приводит случай, как он сам признается, изменивший его жизнь. Это уже собственно рассказ, герои которого — Варенька Б., ее отец и сам Иван Васильевич. Таким образом, из диалога рассказчика и его друзей в самом начале повествования узнаем о том, что эпизод, о котором пойдет речь, имел огромное значение в жизни человека. Форма устного рассказа придает событиям особую реалистичность. Тому же служит упоминание об искренности рассказчика. Он рассказывает о случившемся с ним в молодости; этим повествованию придается некий «налет старины», как и упоминанием о том, что Варенька уже стара, что «у нее дочери замужем».

Художественное своеобразие

Толстой-художник всегда заботился о том, чтобы в произведении «все свести к единству». В рассказе «После бала» таким объединяющим началом стал контраст. Рассказ построен на приеме контраста, или антитезы, путем показа двух диаметрально противоположных эпизодов и в связи с этим резкой смены переживаний рассказчика. Так контрастная композиция рассказа и соответствующий язык помогают раскрыть идею произведения, сорвать маску добродушия с лица полковника, показать его подлинную сущность.

Контраст используется писателем и при выборе языковых средств. Так, при описании портрета Вареньки преобладает белый цвет: «белое платье», «белые лайковые перчатки», «белые атласные башмачки» (такой художественный прием называется цветопись). Связано это с тем, что белый цвет — олицетворение чистоты, света, радости, Толстой с помощью этого слова подчеркивает ощущение праздника и передает душевное состояние рассказчика. О празднике в душе Ивана Васильевича говорит музыкальное сопровождение рассказа: веселая кадриль, нежный плавный вальс, задорная полька, изящная мазурка создают радостное настроение.

В сцене наказания присутствуют другие краски и другая музыка: «...я увидал... что-то большое, черное и услыхал доносившиеся оттуда звуки флейты и барабана.... это была... жесткая, нехорошая музыка».

Значение произведения

Значение рассказа огромно. Толстой ставит широкие гуманистические проблемы: почему одни живут беззаботной жизнью, а другие волочат нищенское существование? Что такое справедливость, честь, достоинство? Эти проблемы волновали и волнуют не одно поколение русского общества. Вот почему Толстой вспомнил случай, происшедший в годы юности, и положил его в основу своего рассказа.

В 2008 г. исполнилось 180 лет со дня рождения великого русского писателя Льва Николаевича Толстого. О нём написаны сотни книг и статей, его произведения известны во всём мире, имя его чтут во всех странах, герои его романов и повестей живут на экранах, на сценах театров. Слово его звучит по радио и телевидению. «Не зная Толстого, — писал М. Горький, — нельзя считать себя знающим свою страну, нельзя считать себя культурным человеком».

Гуманизм Толстого, его проникновение во внутренний мир человека, протест против социальной несправедливости не устаревают, а живут и воздействуют на умы и сердца людей и в наши дни.

С именем Толстого связана целая эпоха в развитии русской классической художественной литературы.

Наследие Толстого имеет большое значение для формирования мировоззрения и эстетических вкусов читателей. Знакомство с его произведениями, исполненными высоких гуманистических и нравственных идеалов, несомненно, способствует духовному обогащению.

В русской литературе нет другого писателя, творчество которого было бы столь многообразно и сложно, как творчество Л.Н. Толстого. Великий писатель развил русский литературный язык, обогатил литературу новыми средствами изображения жизни.

Мировое значение творчества Толстого определяется постановкой великих, волнующих общественно-политических, философских и моральных проблем, непревзойдённым реализмом изображения жизни и высоким художественным мастерством.

Его произведения — романы, повести, рассказы, пьесы читают с неослабевающим интересом всё новые и новые поколения людей на всём земном шаре. Об этом свидетельствует тот факт, что десятилетие с 2000 по 2010 г. было объявлено ЮНЕСКО десятилетием Л.Н. Толстого.

Это интересно

Эпизод, описывающий наказание солдат, имел предысторию. Впервые он появился в статье Л.Н. Толстого «Николай Палкин», написанной в 1886 г.

О подробностях жестокого наказания шпицрутенами писатель узнал, когда вместе с Н.Н. Ге-младшим и М.А. Стаховичем шел пешком из Москвы в Ясную Поляну. На ночлег остановились у 9 5-летнего солдата, который и рассказал им эту историю. Хотя сам Толстой никогда не был свидетелем такого наказания, рассказ произвел на него огромное впечатление. Лев Николаевич в тот же день сделал наброски статьи в своей записной книжке.

Статья «Николай Палкин» представляет собой диалог между автором и солдатом, который постепенно переходит в размышления лирического героя о событиях тех лет.

Каждое слово у Толстого обладает необычайной выразительностью и емкостью. Так, в рассказе есть чрезвычайно знаменательный по своему смыслу эпитет: «гибкая палка такой высочайше утвержденной толщины...». Он включен Толстым с определенной целью — указать, что деспотизм и жестокость идут от самого царя, определяются самодержавной системой. Указание, что толщина шпицрутенов была утверждена самим царем, основано на документальных данных.

Известно, что Толстой был знаком с запиской Николая I, в которой со всеми подробностями был предначертан царем обряд казни декабристов. По поводу этой записки Толстой с возмущением писал, что «это какое-то утонченное убийство».

В своей статье «Николай Палкин» автор упоминает о знакомом полковом командире, который «накануне с красавицей дочерью танцевал мазурку на балу и уехал раньше, чтобы назавтра рано утром распорядиться прогонянием на смерть сквозь строй бежавшего солдата-татарина, засекал этого солдата до смерти и возвращался обедать в семью».

Эта сцена представляет собой как бы промежуточный этап между статьей «Николай Палкин» и рассказом «За что?», приближаясь больше к последнему.

Эмоциональное воздействие этой сцены на читателя усиливается от произведения к произведению («Николай Палкин» — «После бала» — «За что?»). Здесь Толстому удается наиболее ярко передать чувства, мысли, переживания героев во время экзекуции, их душевные и физические страдания.

Советуем прочитать

Бабаев Э.Г. Очерки эстетики и творчества Л.Н. Толстого. — М., 1981.

Кузина Л.Н. Художественное завещание Льва Толстого. Поэтика Л.Н. Толстого конца XIX - начала XX века. — М., 1993.

Л.Н. Толстой в воспоминаниях современников: В 2-х томах. М.: Художественная литература, 1978.

Ломунов КН. Лев Толстой в современном мире. — М., 1975.

Храпченко М.Б. Л. Толстой как художник. — М., 1975.

Фортунатов Н.М. Творческая лаборатория Л. Толстого: Наблюдения и раздумья. — М., 1983.

Рассказ «После бала» невелик по объему, однако поднимает проблемы общефилософского и нравственного уровня, связанные с миропониманием Толстого, увидевшего в простом сюжете глубокое противоречие между внешним и внутренним, тем, что лежит на поверхности, и тем, что скрыто от посторонних глаз. Разлад в чувствах и поступках становится объектом пристального внимания писателя, исследующего области малопонятной человеческой души.

В основу сюжета легла реальная история, которую, по одной из версий, в пору своего студенчества Толстой услышал от своего брата Сергея. Основой будущего рассказа стал случай, который произошел с Сергеем Николаевичем. Влюбленный в дочь военного начальника – Варвару Корейш, он собирался сделать ей предложение, но увидев жестокое наказание солдата, которым командовал отец девушки, он отказался от своего намерения.

Увиденное потрясло его, а сама история долго не давала покоя Льву Толстому, воплотившему сюжет в рассказ только спустя годы. Опубликовано произведение было через год после смерти писателя.

Смысл названия

Рассказ не сразу получил свое конечное название. Толстой рассматривал несколько черновых вариантов, среди которых были «Рассказ о бале и сквозь строй», «Отец и дочь», «А вы говорите…». Результатом долгих поисков стало заглавие «После бала».

Смысл названия «После бала» неоднозначен. Толстой во многих своих произведениях поднимал проблему человека и общества. Объект его интереса — обстоятельства, влияющие на человеческие решения и поступки, а также принципы, правила и мотивы, которыми он руководствуется в выборе. С одной стороны, название подчеркивает двоедушие одного из главных персонажей, неестественность его жизни, в которой со сменой декораций происходит и изменение личности. После бала маски меняются. Меняется поведение героя, да и сама его жизнь, уродливая на изнанке, не имеющая ничего общего с блеском и великолепием титульной стороны. С другой стороны, после бала происходит и осмысление героем-рассказчиком людей, с которыми он хотел связать свою жизнь, осознание противоречивости жизни, в которой неоправданная жестокость мирно сосуществует с изящностью и мнимым благородством.

Жанр и направление

«После бала» — произведение прозаическое; написано в жанре рассказа и вырывает из контекста жизни героя одно единственное событие, ставшее переломным для него, неоднозначное как для самого персонажа, так и для читателей.

Рассказ реалистический, поскольку в основу сюжета положен реальный, даже житейский случай, отражающий внутренний мир героя и, вместе с тем, задающий социально-общественный тон.

Главные герои и их характеристика

- Иван Васильевич — рассказчик. Уже будучи старым, он рассказывает о событиях минувшей юности. Главный герой во времена описываемого события был провинциальным студентом, но богатым и красивым франтом. Его отличают совестливость, чувство справедливости и впечатлительность. Он не смог забыть об избиении татарина и поэтому не стал связывать свою жизнь с любимой девушкой. Молодой человек был очень эмоционален: его чуть не вырвало, когда он брел домой после увиденного зрелища.

- Варенька — возлюбленная главного героя. Это высокая, статная и «величественная» светская девушка, которая покоряла кавалеров пленительной и ласковой улыбкой. У нее был царственный вид, но добрая душа ее никому не давала робеть в присутствии героини. Она тоже благоволила ухаживаниям рассказчика.

- Полковник (Петр Владиславич — орфография Толстого сохранена) — симпатичный и статный военный. Высокий и румяный пожилой мужчина с ласковой улыбкой и приятными манерами. Ради дочери экономит на себе: носит только казенные сапоги, например. Однако в сцене с телесным наказанием герой выглядит злым и жестоким: он бьет по лицу солдата, который слабо наносил удары провинившемуся татарину.

Темы и проблемы

Тематику рассказа можно рассматривать сразу на нескольких уровнях, беря за основу как социально-психологический и общефилософский аспект, так и более глубинный – моральный, этический, личностный.

В первом случае рассматривается проблема человека и его окружения , которому он может подчиниться или, напротив, оказать противодействие. Полностью ли среда формирует личность, или есть другая сущность, неподдающаяся подавлению, свободная и способная к борьбе с тем, что кажется ей неправильным и чуждым? Толстой выступает здесь против уравнения личности и нарушения её естественных прав. Право самостоятельно решить для себя, что считать хорошим, а что плохим, писатель оставляет за каждым человеком, способным к свободному выбору.

Ещё одной внешней темой является рабское положение солдата во времена правления Николая. Полное бесправие простого человека, тяжелейшие условия службы и телесные наказания, которым подвергались те, кто служил родине, возвращают не только к теме подавления личности, но ещё и к проблеме социального неравенства в николаевской России.

Вопрос морального, личностного уровня осмысления данного произведения целиком и полностью связан с образом военного. Двуличие и лицемерие полковника, семьянина и заботливого отца, с одной стороны, с другой – беспощадного и безжалостного командира, равнодушного к чужой боли. Ужас ситуации для героя-рассказчика не столько в том, что полковник устраивает пытки невинного солдата, сколько в его спокойном безразличном отношении к происходящему. Трепетность в отношении к дочери сосуществует в нём с неприкрытой жестокостью. Соотношение этих сторон в одном человеке невозможно себе представить, настолько велико несоответствие одного с другим. Толстой показывает редкий, но оттого не менее устойчивый человеческий тип людей-масок, способных на жестокость, прикрытую показным благонравием.

Идея

Главная мысль рассказа «После бала» — в следовании гуманистическим идеалам, обращении к по-настоящему добрым чувствам, в которых превалировать должно общечеловеческое. Противодействовать злому началу можно только путем самосовершенствования, поиску настоящих, не затуманенных воображением и ложным впечатлением смыслов. Оставаться человеком Толстой призывает даже в тех ситуациях, когда позволить себе беззаконие можно в силу статуса и положения.

Неслучайно герою рассказа становится стыдно за увиденное. Он чувствует свою сопричастность к происходящему, ответственность за жестокость другого. По мнению Толстого, так и должно быть. Беззаконие начинается с отдельного человека, борьба с ним – задача каждого неравнодушного к чужому горю.

Творческий метод Толстого, основанный на исследовании противоречий человеческой души, всегда заслуживал высокой оценки. Психологизм рассказа, эмоциональная насыщенность и собственно художественный стиль писателя делают сравнительно небольшое по объему произведение носителем многих смыслов, противоречивых, как и сама человеческая природа.

Мораль

Л.Н. Толстой известен рядовому читателю как великий мастер слова, писатель, вошедший в русскую литературу, как создатель монументальных психологических романов. Однако его влияние на русскую литературу и культуру намного глубже, чем можно представить. Толстой — не просто крупный писатель, но и мыслитель, основатель религиозно-философского учения. Стремление к нравственному совершенствованию, идеал жертвенной любви, изгоняющей страх – программа Толстого, видевшего смысл жизни в бескорыстном служении ближнему, основанному на чистой совершенной любви. Эти мысли он доносит до публики через рассказ «После бала», где герой не отвернулся от чужого горя, не смог смириться с ним. В его отказе от знакомства с жестоким военачальником – справедливая реакция общества, которая должна показать его членам, как надо себя вести.

Вывод прост: необходимо быть отзывчивым и справедливым в любой ситуации, даже если на кону стоит личный интерес. Герой был увлечен дочерью военачальника, но сделал выбор в пользу нравственного долга. Также нельзя злоупотреблять высоким положением и оправдывать им пороки.

Интересно? Сохрани у себя на стенке!языка и литературы МОУ «СОШ с. Сальское» Терёхиной В. Н.

Цель: 1) Помочь раскрыть особенности рассказа и писательский замысел.

2) Развивать навыки работы с опорными материалами, развивать навыки самоанализа и самооценки.

3) Воспитывать в учащихся понимание мысли Толстого Л. Н. о моральной ответственности человека за всё происходящее вокруг.

Тип и вид урока: Урок углубленной работы с художественным текстом. Урок с элементами модульной технологии.

Скачать:

Предварительный просмотр:

Урок литературы в 8 классе по теме: Рассказ Л. Н. Толстого «После бала». Контраст как прием, позволяющий раскрыть идею рассказа.

Урок разработан и проведен в рамках районного конкурса «Инновационные

образовательные технологии в современном уроке» учителем русского

языка и литературы МОУ «СОШ с. Сальское» Терёхиной В. Н.

Цель: 1) Помочь раскрыть особенности рассказа и писательский замысел.

2) Развивать навыки работы с опорными материалами, развивать навыки самоанализа и самооценки.

3) Воспитывать в учащихся понимание мысли Толстого Л. Н. о моральной ответственности человека за всё происходящее вокруг.

Тип и вид урока: Урок углубленной работы с художественным текстом.

Урок с элементами модульной технологии.

Оборудование: 1. Портрет Л.Н.Толстого

2 . Эпиграф к уроку: «… для личного самосовершенствования необходимо

прежде изменить условия, среди которых живут люди.

Л. Н. Толстой «После бала »

3. Рабочие листы.

4 . Учебник литературы, словарь литературоведческих терминов.

5 . На доске листы с нравственными категориями – милосердие, совесть .

6. На доске – понятие композиция .

План урока:

1. Орг. момент.

2. Выяснение уровня первоначального восприятия текста. Реализация Д/З. Выборочное чтение сочинений-миниатюр «Какое впечатление произвел на меня рассказ Л. Н. Толстого «После бала»?»

3. Анализ рассказа «После бала». Заполнение рабочих листов.

1. Письменные ответы на задание №1.

2. Наблюдение над языковыми средствами (работа в парах - №2).

А) Выписать эпитеты в описании сцены бала.

Б) Выписать эпитеты в описании сцены наказания солдата.

Одновременно – один учащийся выполняет №3.

3. Обсуждение результатов заполнения заданий:

А) Чтение и запись понятия КОНТРАСТ.

Б) Обмен информацией в таблицах и запись недостающих материалов.

В) Дополнения учителя о контрастах цвета и звуков, повторов, чувств героя.

(танцевальные мелодии бала – неприятная, визгливая мелодия утром, белое платье с розовым поясом у Вареньки – черные люди, пестрая, красная спина татарина; сотый раз прошли вдоль залы в танце – падали и падали удары шпицрутенами; повторение прямой речи: «Братцы, помилосердствуйте» - «Будешь мазать? Будешь?»; чувства рассказчика: восторженное умиление – физическая, доходившая до тошноты, тоска)

4. Самостоятельное выполнение задания №4, вывод о поведении полковника на балу и утром на плацу.

(На балу полковник добрый, радостный, а утром, после бала - жестокий и беспощадный.)

5 . Сопоставление образов полковника и наказываемого. Заполнение таблицы (работа в паре и обмен информацией). Вопрос к классу: На чем основано описание? (на контрасте)

Полковник | Наказываемый |

|

Фигура | Высокий военный в шинели и фуражке | Оголенный по пояс человек, привязанный к ружьям двух солдат. Спина его – что-то пестрое, мокрое, красное, неестественное. |

Походка | Шел твердой подрагивающей походкой | Дергаясь всем телом, шлепая ногами по талому снегу … подвигался ко мне, то опрокидываясь назад – и тогда унтер-офицеры, ведшие его за ружья, толкали его вперед, то падал наперед – и тогда унтер-офицеры тянули его назад. |

Лицо | Румяное лицо и белые усы с бакенбардами. | Сморщенное от страдания лицо |

Общее описание | Твердым шагом двигалась высокая статная фигура. | Спотыкающийся, корчащийся человек . |

6. Чтение исторической справки и рассуждение по вопросам (устно):

(это свойственно человеку)

(надо всё по закону – не лицемер, а николаевский служака, привыкший не рассуждая выполнять приказы)

(живет по законам, придуманным крепостническим обществом)

Историческая справка

Наказание шпицрутенами

7 . Сообщение о композиции рассказа и краткие записи:

А) Особенность композиции – рассказ в рассказе.

Б) Основа композиции – контраст, противопоставление.

8 . Рассуждение (Устно):

Сопоставление чернового и окончательного вариантов концовки рассказа и устно ответьте на вопросы:

(в окончательной редакции сильнее выражено чувство рассказчика о несправедливости, царящей в мире)

(образ Вареньки соотносил с ее отцом)

(не принимает ее законов и не хочет стать похожим на полковника)

Черновой вариант | Окончательный вариант |

10. Обобщение. Запись основного вывода вывода: Какова идея рассказа? (Зачем Л. Н. Толстой написал этот рассказ?) Какие проблемы поднимает писатель в этом рассказе?

Л. Н. Толстой в рассказе не только показывает злые и добрые начала в человеке, не только осуждает жестокость, но и разоблачает социальную несправедливость, искажающую натуру человека, имеющую ложные понятия о долге, чести, достоинстве, а также раскрывает истинную суть николаевской России. Беззаботная, сытая, праздничная жизнь одних, бесправие, угнетение, попрание человеческого достоинства других – вот истинное «лицо» русской действительности. Писатель заставляет нас, читателей, задуматься над проблемой ответственности человека за всё, что происходит. (См. эпиграф)

11. Завершающий контроль. Выполнение теста.

В) контраст, противопоставление

. А) рассказ в рассказе А) отчуждение Б) возмущение

В) восторг

| А) замшевая перчатка В) «домодельные» сапоги. В) осуждение деспотизма |

12. Самооценка учащихся.

13. Подведение итогов. Оценка работы учащихся.

Рабочий лист к уроку литературы в 8 классе по теме

Рассказ Л. Н. Толстого «После бала».

Контраст как прием, позволяющий раскрыть идею рассказа.

Ф. И.

1. Ответьте письменно:

А) На какие две части делится сюжет рассказа?

1) ________________________ 2) ______________________________

Б) Чем объяснить, что в сцене бала всё окружающее герой рассказа воспринимает с восторженным умилением? _______

2. Выписать эпитеты в описании сцен рассказа:

Эпитеты в описании бала | Эпитеты в описании наказания солдата |

Знаменитые музыканты, …__________ | Жесткая, нехорошая музыка, …________ ____________________________________ |

3. Выписать из литературоведческого словаря понятие КОНТРАСТ

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

4. Сделать вывод о поведении полковника на балу и утром на плацу, записать вывод в виде предложения с противительным союзом « а» и однородными членами предложения.

_________________________________________________________________________________

5 . Сопоставить образы полковника и наказываемого. Заполнить таблицу:

Полковник | Наказываемый |

|

Фигура | __________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________ | __________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________ |

Походка | __________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________ | __________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________ |

Лицо | __________________________________ __________________________________ __________________________________ | __________________________________ __________________________________ __________________________________ |

Общее описание | __________________________________ __________________________________ __________________________________ | __________________________________ __________________________________ __________________________________ |

6. Устно ответить на вопросы:

1) Может ли быть один и тот же человек в одной ситуации милым и добрым, а в другой – жестоким и беспощадным?

2) Был ли полковник двуличным человеком, лицемером?

3) В чем вы видите причину таких противоречий в характере полковника?

Историческая справка

Наказание шпицрутенами

– специальное военное наказание, отличавшееся от остальных тем, что оно приводилось в исполнение группой исполнителей, как правило, товарищами или сослуживцами осужденного.

Само наказание заключалось в том, что исполнители наказания выстраивались в две шеренги, образуя «улицу», по которой проводили осужденного такое количество раз, сколько это было предписано приговором. У каждого из исполнителя в руках был шпицрутен (батог), которым он наносил удар, когда осужденный проходил мимо.

При экзекуции должны были находиться фельдшер доктор, для оказания медицинской помощи, так как это наказание нередко приводило к смерти наказуемого. Наказание 3 000 шпицрутенов считалось равным смертной казни. Шпицрутены появились в России в царствование Петра Великого; есть сведения об употреблении Ш. в армии, относящиеся к 1701-1705 гг. Введены они были в систему наказания воинским уставом 1716 г.

7 . Композиция рассказа. Прослушать сообщение и кратко записать:

А) Особенность композиции - …………………………………………………………………….

Б) Основа композиции - …………………………………………………………………………...

8 . Устно ответьте на вопрос: Почему Иван Васильевич не вмешался в происходящее?

Сопоставьте черновой и окончательный варианты концовки рассказа и устно ответьте на вопросы:

А) Почему Толстой изменил историю жизни Ивана Васильевича?

Б) Почему любовь рассказчика пошла на убыль?

В) Почему Иван Васильевич не поступил на военную службу?

Черновой вариант | Окончательный вариант |

«Я реже стал видеться с ней. И любовь моя так и кончилась ничем, а я поступил, как хотел, в военную службу, и старался выработать в себе такое сознание своего долга, - я так называл это, - как у полковника, и отчасти достигал этого. И только к старости теперь понял весь ужас того, что я видел и что сам делал». | «Что ж, вы думаете, что я тогда решил, что то, что я увидел, было – дурное дело? Ничуть. «Если это делалось с такой уверенностью и признавалось всеми необходимым, то, стало быть, они знали что-то такое, чего я не знал», - подумал я и старался узнать это. Но сколько ни старался и потом не мог узнать этого. А не узнав, не мог поступить в военную службу, как хотел прежде, и не только не служил в военной, но нигде не служил и никуда, как видишь, не годился». |

9 . Работая над рассказом, Л. Н. Толстой долго думал над его заглавием. Появлялись варианты: «рассказ о бале и сквозь строй», «Дочь и отец», «Отец и дочь», «А вы говорите…» и, наконец, «После бала». Попробуйте проникнуть в логику писателя: чем он обосновывает изменения названия рассказа? Почему, по-вашему, остановился на последнем?

10. Записать вывод: Какова идея рассказа? (Зачем Л. Н. Толстой написал этот рассказ?)

Какие проблемы поднимает писатель в этом рассказе?

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Завершающий контроль

Выполнить тест, подчеркнув нужные ответы.

1. Какой художественный прием положен в основу композиции рассказа «После бала»? А) последовательность излагаемых событий Б) цикличность излагаемых событий В) контраст, противопоставление. 2. Каков тип композиции рассказа? А) рассказ в рассказе Б) повествование от первого лица 3. С каким чувством описывает рассказчик сцену бала? А) отчуждение Б) возмущение В) восторг 4. С помощью какой художественной детали автор доказывает искренность чувства полковника к дочери? | А) замшевая перчатка Б) блестящие глаза и радостная улыбка В) «домодельные» сапоги. 5. Почему полковник, внимательный и чуткий во время бала, оказался жестоким и бессердечным по отношению к солдату? Б) на балу надел «маску» добропорядочности В) добросовестно, не рассуждая, выполняет свои служебные обязанности. 6. Определите основную идею рассказа. А) судьба человека зависит от случая Б) идея личной ответственности человека В) осуждение деспотизма |

Самооценка (подчеркнуть нужный ответ)

1. Узнал ли ты что-то новое на уроке? ДА НЕТ

2. Помогали ли тебе одноклассники на уроке? ДА НЕТ

3. Помогал ли ты одноклассникам на уроке? ДА НЕТ

4. Понравился ли тебе урок? ДА НЕТ

Анализ рассказа

Льва Толстого «После бала» (8 класс)

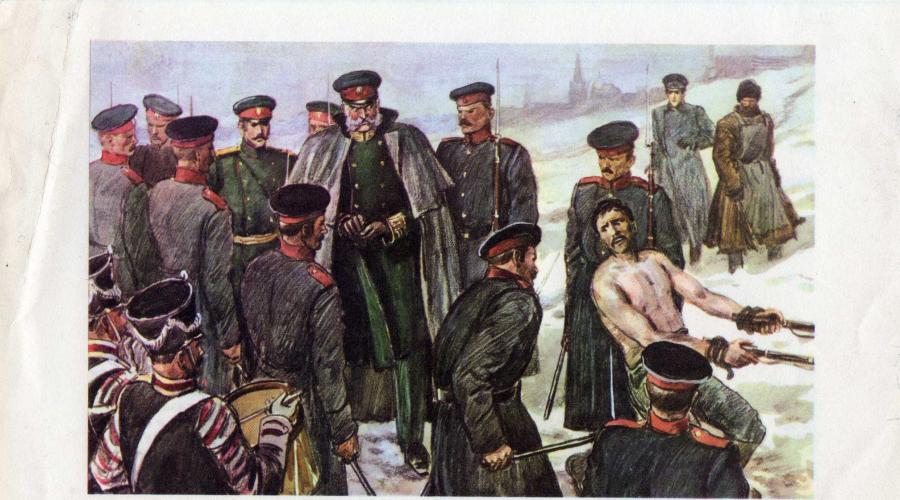

Иллюстрация В. Кожевниковой

Рассказ Льва Николаевича Толстого «После бала»

- это яркий протест против неестественности внутреннего мира человека, не разделяющего добро и зло. Это сожаление о невозможности обрести счастье в том мире, который эту неестественность порождает.

История создания

Рассказ «После бала» написан в 1903 году, опубликован уже после смерти писателя в 1911 году. В основе рассказа лежит действительное событие, о котором Толстой узнал, когда студентом жил вместе с братьями в Казани. Его брат Сергей Николаевич полюбил дочь местного воинского начальника Л.П. Корейша и собирался на ней жениться. Но после того как Сергей Николаевич увидел жестокое наказание, которым командовал отец любимой девушки, он пережил сильное потрясение. Он перестал бывать в доме Корейша и отказался от мысли о женитьбе. Эта история так проч но жила в памяти Толстого, что много лет спустя он описал ее в рассказе «После бала». Писатель раздумывал над названием рассказа. Было несколько вариантов: «Рассказ о бале и сквозь строй», «Дочь и отец» и др. В результате рассказ получил название «После бала».

Писателя волновала проблема: человек и среда, влияние обстоятельств на поведение человека. Может ли человек сам управлять собой или все дело в среде и обстоятельствах.

Род, жанр, творческий метод

«После бала» — прозаическое произведение; написано в жанре рассказа, так как в центре повествования находится одно важное событие из жизни героя (потрясение от увиденного после бала), и текст небольшой по объёму. Надо сказать, что на склоне лет Толстой проявлял особый интерес к жанру рассказа.

В рассказе изображены две эпохи: 40-е годы XIX века, время правления Николая и время создания рассказа. Писатель восстанавливает прошлое, чтобы показать, что и в настоящем ничего не изменилось. Он выступает против насилия и гнета, против бесчеловечного отношения к людям. Рассказ «После бала», как и все творчество JI.H. Толстого, связано с реализмом в русской литературе.

Тематика

Толстой раскрывает в рассказе одну из безотрадных сторон жизни николаевской России — положение царского солдата: двадцатипятилетний срок службы, бессмысленная муштра, полное бесправие солдат, проведение сквозь строй в качестве наказания. Однако основная проблема в рассказе связана с вопросами нравственными: что формирует человека — общественные условия или случай. Единичное происшествие стремительно меняет отдельную жизнь («Вся жизнь переменилась от одной ночи, или скорее утра», — рассказывает герой). В центре изображения в рассказе мысль о человеке, который способен разом отбросить сословные предрассудки.

Композиция рассказа

Композиционное разрешение направлено на возможность полного самораскрытия героя: произведение построено как рассказ в рассказе. В рамочном обрамлении повествование ведется от умудренного годами и жизненным опытом Ивана Васильевича. Это мудрый человек, в силу того, как сложилась его судьба, много передумавший о цели человеческого существования.

А в центральной части произведения вновь его голос, но пока еще молодого, богатого, жаждущего новых впечатлений, эмоций. Все его существо пронизано восторгом первого чувства, любви к Вареньке. Потому обычный губернский бал, с которого начинается повествование, видится герою как что-то прекрасное и удивительное: «Я был счастлив и блажен… Я обнимал в то время весь мир своей любовью»

И насколько прекрасно кружащее, как хорошее шампанское, голову чувство, настолько и прелестна Варенька, грациозная и воздушная. Ее царственная стать обворожительно чудесна, а сопровождающие ее образ розовый и белый цвета создают ощущение полета.

Также обворожителен и отец Вареньки, «полковник с серебряными эполетами» . Они с дочерью очень похожи, и Толстой, намеренно используя одинаковые детали портрета, максимально сближает эти образы, делая их неразделимыми в глазах читателей.

Несмотря на внешнюю легкость событий, некоторые детали уже подготавливают читателя к тому, как будут развиваться дальнейшие события. Например, в полковнике подспудно раздражает рассказчика его желание походить на Николая Первого и натянутая на руку во время танца замшевая перчатка, потому что того требуют правила. Пылкий и восторженный влюбленный не отдает себе отчета в том, что есть раздражающие его вещи, но их четко понимает человек, много раз переосмысливший тот самый вечер.

Резкой антитезой звучит вторая часть рассказа Ивана Васильевича. Первое столкновение с реальной, неприукрашенной жизнью жестоко преподает урок юноше, мечтавшему о счастье. Кульминация рассказа - описание жестокой казни, этот момент становится переломным в судьбе героя. Среди черных мундиров ярко выделяется исполосованная спина наказываемого солдата, это зрелище показывает всю мерзость жизни, неостановимую и невозможную. Чувство горького стыда, испытанного за невольное соучастие в этой безумной жестокости Иваном Васильевичем, противопоставлено чувствам полковника, для которого эта казнь - дело вполне заурядное.

Страшное зрелище и понимание того, что гармония недостижима в том мире, где один человек по закону имеет право истязать другого, полностью меняют героя. Вся его жизнь - мучительный поиск смысла существования и горькое разочарование, потому как он не в силах ничего изменить.

Иван Васильевич выбирает путь непротивления насилию , его нравственный выбор заключается в оберегании своей души от зла.

Характер конфликта

Основа конфликта этого рассказа заложена, с одной стороны, в изображении двуликости полковника, с другой — в разочаровании Ивана Васильевича.

Полковник был очень красивый, статный, высокий и свежий старик. Ласковая, неторопливая речь подчеркивала его аристократическую сущность и вызывала еще больше восхищения. Варенькин отец был настолько мил и любезен, что располагал к себе всех, в том числе и главного героя рассказа. После бала в сцене наказания солдата на лице полковника не осталось ни одной милой, добродушной черты. Не осталось ничего от человека, который был на балу, а появился новый, грозный и жестокий. Один только гневный голос Петра Владиславовича внушал страх. Иван Васильевич так описывает наказание солдата: «И я видел, как он своей сильною рукой в замшевой перчатке бил по лицу испуганного малорослого слабосильного солдата за то, что он недостаточно сильно опустил свою палку на красную спину татарина». Иван Васильевич не может любить просто одного человека, ему нужно непременно любить весь мир, понимать и принимать его целиком. Поэтому вместе с любовью к Вареньке герой любит и ее отца, восхищается им. Когда же он сталкивается в этом мире с жестокостью и несправедливостью, рушится все его ощущение гармоничности, целостности мира, и он предпочитает не любить никак, чем любить частично. Я не волен изменить мир, победить зло, но я и только я волен согласиться или не согласиться участвовать в этом зле — вот логика рассуждений героя. И Иван Васильевич сознательно отказывается от своей любви.

Основные герои

Основные герои рассказа — юноша Иван Васильевич, влюбленный в Вареньку, и отец девушки полковник Петр Владиславович.

Полковник, красивый и крепкий человек лет пятидесяти, внимательный и заботливый отец, который носит домодельные сапоги, чтобы одевать и вывозить любимую дочь, Полковник искренен и на балу, когда танцует с любимой дочерью, и после бала, когда, не рассуждая, как ревностный николаевский служака, прогоняет сквозь строй беглого солдата. Он, несомненно, верит в необходимость расправы с тем, кто переступил закон. Именно эта искренность полковника в разных жизненных ситуациях больше всего ставит в тупик Ивана Васильевича. Как понять того, кто искренне добр в одной ситуации и искренне зол в другой? «Очевидно, он знает что-то такое, чего я не знаю... Если бы я знал то, что он знает, я бы понимал и то, что видел, и это не мучило бы меня». Иван Васильевич почувствовал, что в этом противоречии повинно общество: «Если это делалось с такой уверенностью и признавалось всеми необходимым, то, стало быть, они знали что-то такое, чего я не знал».

Идея

Идея рассказа раскрывается с помощью определенной системы образов и композиции. Основные герои — Иван Васильевич и полковник, отец девушки, в которую был влюблен рассказчик, — через образы которых решается главная проблема. Автор показывает, что социум и его структура, а не случай влияют на личность.

В образе полковника Толстой разоблачает объективные социальные условия, искажающие натуру человека, прививающие ему ложные понятия о долге.

Идейное содержание раскрывается через изображение эволюции внутреннего чувства рассказчика, его ощущения мира. Писатель заставляет задуматься над проблемой ответственности человека за окружающее. Именно сознанием этой ответственности за жизнь общества отличается Иван Васильевич. Юноша из богатой семьи, впечатлительный и восторженный, столкнувшись со страшной несправедливостью, резко изменил свой жизненный путь, отказавшись от всякой карьеры: «Мне было до такой степени стыдно, что, не зная, куда смотреть, как будто я был уличен в самом постыдном поступке, я опустил глаза и поторопился уйти домой» . Свою жизнь он посвятил тому, чтобы помогать другим людям: «Скажите лучше: сколько бы людей никуда не годились, кабы вас не было».

В рассказе Л.H. Толстого все контрастно, все показано по принципу антитезы: описание блестящего бала и страшного наказания на поле; обстановка в первой и второй частях; грациозная прелестная Варенька и фигура татарина с его страшной, неестественной спиной; отец Вареньки на балу, вызывавший у Ивана Васильевича восторженное умиление, и он же — злобный, грозный старик, требующий от солдат исполнения приказания. Изучение общего построения рассказа становится средством раскрытия его идейного содержания.

По материалам сайта Goldlit

Блок уроков литературы в 8 классе

Плеханова Т.А. (учитель русского языка и литературы)

Тема: «Л.Н. Толстой « После бала».

Цели: 1)познакомить учащихся с основными биографическими сведениями о писателе;

историей создания рассказа «После бала»;

2)раскрыть композиционные особенности произведения через разбор и анализ отдельных эпизодов;

развитие связной речи учащихся, умения подбирать материал по теме и связно излагать мысли;

работа над языковыми средствами произведения;

З) формирование у школьников понятия о личной ответственности человека за всё, что он совершает в жизни.

Урок №1

«Л. Н. Толстой. Личность и судьба писателя».

Ход урока:

1) Организационный момент

(приветствие учащихся, постановка целей урока)

2) Изучение нового материала

Вступительное слово учителя

Творчество Л. Н. Толстого - одна из ярких страниц в истории русской литературы. Писатель рассказал нам о русской жизни почти столько же, как и вся остальная наша литература.

Свыше двухсот произведений написано им. Каждое из них- отражение целой эпохи русской действительности. Кто же этот удивительный человек, какую жизнь он прожил?

Об этом мы узнаем из статьи учебника «Художник, мыслитель, человек».

Чтение, составление плана статьи из учебника о биографии писателя.

Примерный вариант плана

1) Богатый жизненный опыт писателя, уникальность его личности.

2) Интерес к слову, к поэзии возник у Толстого уже в раннем детстве

3) В юности Толстой осознал своё признание. Повесть «Детство» - литературный дебют писателя.

4) Жизнь в Ясной Поляне, интерес к педагогике, к сельскому хозяйству, жизни крестьян.

5) Активная жизненная позиция писателя, его разносторонние интересы.

б) Резкий перелом в миросозерцании писателя. Сознание нравственной незаконности положения помещика.

7) Стремление к истине - основа формирования личности Толстого.

З) Закрепление изученного

Беседа по вопросам

1) Какова главная мысль статьи?

Лев Толстой был велик не только как гениальный творец,

но и как человек, как личность.

2) Вспомните страницы повести «Детство». В чём особенности изображения её главного героя Николеньки?

3) Как иллюстрация -фотография писателя соотносится

Толстого на этой фотографии? Что поразило вас во

внешности писателя?

Выборочный пересказ статьи.

(Раскрыть один-два пункта плана)

4) Итоги урока

Повторение понятия «рассказ» и жанров эпоса.

Урок № 2

Тема : Контраст как приём, раскрывающий идею рассказа «После бала».

Ход урока:

1) Орг. момент

Приветствие учащихся, постановка целей урока.

2) Повторение изученного

Фронтальный опрос

Почему это произведение по своему жанру является рассказом?

Что говорится о главном герое в начале рассказа? Иван Васильевич - всеми уважаемый человек, он вспоминает о днях своей молодости, когда был влюблён.

Какую мысль утверждает Иван Васильевич в первых строках произведения?

Он уверен, что на судьбу человека может повлиять не только среда, но и случай.

Какое событие описано в произведении? Бал в доме губернского предводителя, влюблённость героя, потрясение от жестокости случившегося после бала, разочарование.

Какова идея этого рассказа?

Личная ответственность человека за всё, совершаемое им.

Эпоха правления Николая I , 40-е годы 19 века, время, когда в царской армии солдаты жестоко наказывались за малейшую вину.

З) Изучение нового материала

Групповая работа по карточкам

Задание: используя план, данный в карточке, выписать в тетрадь ключевые слова-эпитеты из текста рассказа.

По окончании этой работы передать содержание эпизода,

используя выписанные слова.

1 группа - эпизод «На балу»

2 группа - эпизод « После бала»

Объясните, почему всё происходящее на балу наш герой воспринимает с восторженным умилением?

Он влюблён, очарован атмосферой праздника, званого ужина. Герой рядом со своей любимой Варенькой; всё наполнено ощущением счастья, молодости, красоты.

Итак, проанализировав эти два эпизода, сделайте вывод о том, как они соотносятся.

Эти два эпизода противопоставлены друг другу.

Слово У. Ребята, такой приём в раскрытии идеи произведения, при котором события или герои противопоставлены друг другу, называется контрастом.

Беседа с элементами диспута

Можно ли утверждать, что полковник - лицемерный и двоедушный человек?

Какие душевные качества проявляет полковник к дочери во время танца?

Он искренне любит её, заботится о ней.

Какая деталь в облике полковника больше всего умиляла главного героя?

Зачитайте (немодные опойковые сапоги)

Какие качества офицера проявляет полковник в сцене наказания на плацу?

Полковник искренен, как офицер, он верит в необходимость жестокой расправы с виновными. Полковник, не рассуждая, добросовестно выполняет свой долг.

На какую деталь в облике полковника обращает внимание главный герой?

Зачитайте (замшевая перчатка, которой полковник ударил по лицу солдата)

Где, в каком эпизоде, мы уже встречали эту же деталь - замшевую перчатку?

Зачитайте (в сцене бала, когда полковник перед началом танца с дочерью надевает эту перчатку себе на руку)

Вывод: полковник искренен и в сцене бала, и на плацу, во время жестокой расправы.

Почему главный герой не вмешался в происходящее на плацу?

Зачитайте (он был ошеломлён, не мог объяснить, что произошло, ему было стыдно)

Как изменилась жизнь героя после увиденного на плацу?

Постепенно он охладел к Вареньке, любовь угасла, отказался от военной карьеры.

Что стало смыслом жизни главного героя?

Поиск истины и добра. Герой живёт в согласии со своей совестью, наставляя ближних на путь добра.

Прав ли Иван Васильевич, посчитавший Вареньку причастной к тому злу, которое совершал отец?

4) Закрепление изученного

Тест

1) Какой художественный приём лежит в основе композиции рассказа «После бала»?

а) последовательность событий

б) контраст

в) цикличность событий

2) С каким чувством описывает главный герой сцену

«На балу»?

а) возмущение

б) пренебрежение

в) восторг

З) В каком платье была Варенька на балу?

а) белое платье с розовым поясом

б) бархатное пюсовое (тёмно-коричневое)

в) розовое

4) С помощью какой художественной детали автор

доказывает искренность чувства полковника к дочери?

а) белые усы и бакенбарды

б) замшевая перчатка

в) блестящие глаза и радостная улыбка

г) домодельные опойковые сапоги

5) Определите основную идею рассказа

а) осуждение деспотизма

б) осуждение бездумного исполнения правил

в) идея личной ответственности человека

б) Накануне какого праздника устраивался бал в доме

губернского предводителя

а) масленица

б) рождество

7) Почему полковник, добрый и чуткий во время бала,

оказывается жестоким и бессердечньим по отношению

к солдатам?

а) добросовестно выполняет свои обязанности

8) Какие звуки, мелодия слышатся во время жестокой

расправы с беглым солдатом?

а) звуки трубы

б) свист флейты и барабанная дробь.

5) Итоги урока

Итак, подводя итог урока, напомните какой приём использует Л. Н. Толстой в рассказе «После бала» для достижения понимания идеи произведения? Автор использует приём контраста, противопоставления событий на балу и после бала.

Дом. задание : конспект статьи учебника «Композиция художественного произведения», подготовиться к сочинению, подобрать нужный фактический материал.

Урок № З

Сочинение по творчеству Л. Н. Толстого

1. Утро, изменившее жизнь .

Тезисный план сочинения:

1. Жизненные источники рассказа «После бала». Рассказ об одном утре, изменившем жизнь человека, вынашивался автором полнека. Подобная история произошла с братом Л. Н. Толстого. Как художественно преобразован реальный случай?

2.Герой рассказа. Воспоминания пожилого человека - подчёркивается значение, которое имела эта история в его жизни. Искренность и правдивость рассказа «всеми уважаемого» Ивана Васильевича, его большой жизненный опыт - доверие к герою у читателя. Ретроспектива:

молодой, красивый, богатый человек с блестящим будущим, влюблённый и любимый. З.Композиция и её роль. Контрастное изображение двух эпизодов: бала и наказания солдата. Противопоставление этих эпизодов и органическая связь между ними- развитие единой художественной идеи. Каждый эпизод высвечивает, выделяет другой - обнажается внешне благополучная, нарядная действительность.

4. Утро как крушение любви и самой жизни. Описание утра занимает примерно четверть объёма рассказа- концентрация ужасов реальности. Несоответствие традиции - обычно утро символизирует начало, здесь - конец.

5.Связки между частями: туман, который постепенно рассеивается и показывает всё в настоящем свете; «их дом», то есть дом полковника, недалеко от которого герой видит страшную картину; замшевая перчатка полковника, его белые усы и бакенбарды; мотив мазурки.

б. Цвета и звуки. Что-то большое, чёрное», «много чёрных людей», «чёрньие мундиры», «что-то.. .пестрое... красное», «звуки флейтьт и барабана», «другая, жёсткая, нехорошая музыка», «неприятная визгливая мелодия», свист палок и их шлепки по спине солдата. Контраст этих цветов и звуков с бело-розовьими, блестящими красками.

7. Синтаксические средства. Повторы, обилие неопрелённых местоимений, повторение прямой речи.

8. Чувства героя. «Физическая, доходившая до тошноты тоска», растерянность, неуверенность в себе как

следствие увиденного.

9. Последствия страшного утра. Несостоявшаяся карьера, угасшая любовь. «Вся жизнь переменилась от одной ночи, или, скорее утра»- сам герой тесно связывает волшебную ночь и страшное утро.

10. Всё дело в случае>? Размышления по поводу истинных причин, изменивших жизнь человека.

II. Полковник на балу и после бала.

Тезисный план сочинения:

1 .Представление героя. Полковник Петр Владиславович - отец девушки, в которую влюблён герой- рассказчик. Впервые на « высокую, статную фигуру её отца полковника» указывает Варенька.

2. Внешность полковника. «Красивый, статный, высокий и свежий старик». «Ласковая радостная улыбка, как и у дочери». дочь напоминает полковника, полковник напоминает Николая 1- логическое заключение: дочь напоминает Николая 1 (конечно, косвенно, неосознанно).

З. детали. Замшевая перчатка полковника - «надо все по закону»- на балу, он её надевает, танцуя с дочерью, и после бала: «сильной рукой в замшевой перчатке бил по лицу испуганного малорослого слабосильного солдата». «Немодные, домодельные» сапоги полковника, которые умиляли главного героя на балу; белые усы и бакенбарды.

4. Полковник на балу. Постоянно улыбается, мило обращается с дочерью, ловко танцует, бойко топает в ма - зурке. Блестящие глаза и губы, румянец. Производит впечатление старого служаки: «небогато украшенная орденами» грудь, «старинные» сапоги.

5. Восторженно - нежное чувство героя к полковнику. На балу и после бала (до эпизода с солдатом), герой как будто видит Вареньку «в паре с отцом», соединяет «его и её в одном нежном, умилённом чувстве».

б. Полковник после бала. Постепенное узнавание героем полковника (резкий контраст с тем, как он выглядел на балу).

7. Чувства героев. «Физическая, доходившая до тошноты тоска», стыд - « как будто я был уличён в самом постыдном поступке».

8. Последствия увиденного. Несостоявшаяся карьера:

«нигде не служил и никуда. . . не годился». Угасшая любовь.

9. Рассуж дение: был ли полковник двуличньим человеком, лицемером?

III. Что такое честь, долг, совесть в моём понимании.

Тезисный план сочинения:

1. Определение понятий (с использованием толкового словаря).

2. Связь этих понятий: одно подразумевает другое.

З. Примеры из литературы. Пётр Гринёв и Маша Миронова из «Капитанской дочки»; понятие чести,

долга, совести, не позволившие герою «После бала» служить.

4. Примеры из собственного жизненного опыта.

Рассуждение: не устарели ли эти понятия?

Балу и после бала ». Поэзия... ». Слово о поэте. Историческая тема в творчестве писателя. Чтение стихотворений... наизусть. 2.Сочинение по рас. Л.Н. Толстого « После бала » 3. Анализ эпизода. (Лесков « ...